運転免許・合宿免許 用語集

免許取得に役立つ、運転免許や合宿免許に関する用語集です。五十音順ですべての運転免許用語をこのページに掲載しています。これからの免許取得にぜひ役立てましょう。

索引

【あ行】 あ い う え お 【か行】 か き く け こ 【さ行】 さ し す せ そ

【た行】 た ち つ て と 【な行】 な に ぬ ね の 【は行】 は ひ ふ へ ほ

【ま行】 ま み む め も 【や行】 や ゆ よ 【ら行】 ら り る れ ろ

【わ行】 わ

あ

- アーシング

- 自動車のアースは基本的にボディアースといって、フレームを電気の通り道として使用しています。このボディアースを使わずに、電導率の高い銅線などを使って直接電気回路などにつなぐ改造のことをアーシングといいます。

- アース

- 接地電極のこと。 一般的には電気機器が漏電した時に感電しないよう電気を大地に逃がす電極のことだが、自動車では、電気系の配線を簡略化するためボディ自体をマイナスの配線として使っており、これをアースまたはボディアースと呼ぶ。つまり、電線ではなくボディを使って電気をバッテリーに返していますそのため電装品の多くはプラスの配線の他はボディにアース線を引くだけで動作します。

- アイシング

- アイシングとは、キャブレターの周りに氷が付着すること。 キャブレターによって気化された燃料は、気化熱によって周囲の熱を奪うため、温度が低く湿度が高いときにキャブレターの可動部を氷結させ、作動不良を引き起こすことがある。

- アイスバーン

- アイスバーンとは、降り積もった雪や雨が凍結した路面のこと。 冬場の日陰や橋の上などに発生しやすく、非常に滑りやすいため注意が必要。 特に寒冷地や山地などでは発生頻度が高い為、免許取得後にスキー・スノボに車で行きたいとお考えの方は、予めスリップ体験などができる教習所に入校されると良いかも知れません。

- アイドリング

- アクセルペダルを踏まずエンジンが低回転している状態です

- アウトバーン

- 自動車専用の高速道路を意味するドイツ語の普通名詞であり、狭義にはドイツの高速自動車道のことを指します。

- 青切符

- 交通反則切符の1枚目が淡青色であることから”青キップ”と呼ばれるようになりました。交通違反のうち軽微なものには交通反則切符が発行されます。

- 赤切符

- 交通切符の1枚目が淡赤色であることから”赤キップ”と呼ばれるようになりました。交通違反のうち交通反則切符の適用を受けない重い違反に発行されます。

- アクスルシャフト

- 車輪のまん中を貫く棒のこと。この棒を中心にしてタイヤは回転する。

- アクセルターン

- オートバイで意図的に後輪を滑らせて車体の向きを変える方法。主にモトクロスなどのオフロードレースで使用されます。

- アクセルペダル

- 略称アクセル。エンジンの回転数を操作するペダル(板)のこと。踏むことによりスロットルが開きエンジンの回転数が上がります。

- アフターファイヤー

- エンジン内で燃えきらなかったガスが排気管の中で大きな音を出して爆発する現象。空気とガソリンの混合比率や点火の不具合によって生じます。逆にエンジンで燃焼しているガスが吸気側に逆流することをバックファイヤーという。

- アライメント

- タイヤの車体への取り付け角度のこと。細かくいろんな角度が規定されていますが、アライメントというとそれら全てを指します。

- アルマイト加工

- アルミパーツの表面に酸化処理をほどこし、薄い被膜を作ること。錆などの防止になる他、着色もできるので見た目も綺麗にすることができます。

- アンコ抜き

- オートバイのシートの中に入っているスポンジなどを削って、足つきをよくすることです。

- 暗順応

- 明るいところから急に暗いところへ入ると、最初は暗くてよく見えませんが、しばらくすると目が慣れて通常どおり見えるようになります。これを暗順応といいます。

- 安全地帯

- 路面電車に乗り降りする人や道路を横断する歩行者の安全を図るために道路上に設けられた島状の施設や標識と標示によって示された部分をいいます。

- アンダーステア

- 自動車が旋回するとき、ハンドルの切れ角が一定であるにもかかわらず、車の回転半径がだんだん大きくなってカーブの外側にそれていく現象。多くはスピードの出しすぎが原因です。

- アンチロックブレーキシステム

- 強くブレーキをかけるとタイヤがロック(回転が止まること)します。前輪がロックするとハンドルはきかなくなり、後輪がロックすると車体の横滑りが始まります。また、摩擦力が急激に低下するため制動距離(止まる距離)は長くなります。このロックを防ぐ装置です。 略称ABS。

い

- 息つき

- 息つきとは、スロットルを空けて加速するときに、一瞬エンジンの回転が落ちる現象。 ガス欠等の場合を除き、正常な状態のエンジンではまず起こらない現象なので、息つきするようならどこかに問題があります。早めに修理、部品交換を行いましょう。

- イグナイター

- トランジスタを利用した電子制御式点火装置のことです。

- イグニッションコイル

- スパークプラグが火花を飛ばすのに必要な高電圧の電流を作る部品のことです。

- 一次減速比

- エンジンの回転数をミッションに伝達する際の減速比です。一時減速比が2.0であれば、エンジン回転が8000回転の時ミッションには4000回転で伝達されます。

- 一時停止

- 停止線や停止信号の前で安全に停止することです。

- 一次排圧

- ターボチャージャー搭載車のタービンより前の排気圧力のこと。この排圧によってタービンが回されます。

- 一般乗用

- 他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する旅客自動車運送事業のうち、都市内を運行する路線バス、高速道路等を経由し、都市間を結ぶ都市間バスなどのように、運行する時間と経路をあらかじめ定め、不特定多数の旅客を乗り合わせて行う旅客自動車運送事業のことです。

- 一般乗合自動車

- 他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する旅客自動車運送事業のうち、運送形態は一般貸切旅客自動車運送事業と同様だが使用する車両の乗車定員が10人以下の自動車を使用する、ハイヤー・タクシー事業などのことです

- 一方通行

- 一定方向にしか走行できない道路のことです。逆に進むと道路交通法違反となりますので、一方通行の標識は見落とさないように注意しましょう。

- 違反者講習

- 軽微な違反による累積違反点が6点になった人を対象として実施される講習のことです。本来なら免許停止の行政処分を受けることになりますが、この違反者講習を受講することで停止処分はなく、前歴も残らなくなります。ただし、過去3年以内に免許停止や取り消しを受けた場合は受講することができません。* 一時帰宅学校または教習生自身の都合により、合宿免許 期間中に一時的に帰宅することです。

- イモビライザー

- イモビライザーとは、車両盗難を防止する装置、略称イモビ。 キーに埋め込まれた電子チップのIDコードと車輌側のIDコードを電子的に照合し、これが一致しないとエンジンが始動しない仕組みになっています。

- インジケーター

- インジケーターはindicate(指し示す)から転じて、運転席の前にある方向指示器などのランプのこと。

- インシュレーター

- キャブレターとエンジンを繋ぐパーツのこと。

- インターチェンジ

- インターチェンジとは、高速道路や有料道路と一般道を結ぶ出入口。略称インター、書類上ではICと表記されることもあります。

う

- ウィンカー

- 方向指示器のこと。

- ウィリー

- オートバイで、意図的に前輪を浮かせること。危険なので公道では絶対にやってはいけません。

- ウェイトローラー

- エンジンの回転数によってプーリのベルトがかかる所を替えるための部品です。

- ウェットサンプ方式

- エンジン潤滑方式の一つで、エンジン底部のオイルパンにたまっているオイルをオイルポンプで吸い上げて、回転部などに送り潤滑するシステムです。ドライサンプ方式に比べると、常に一定量のオイルが潤滑するので、十分な潤滑が可能になるというメリットがあります。

- 運転経歴証明書

- 運転免許証の取り消しを申請し、全ての免許を取り消された方(免許証の返納をした方)が交付を申請することが出来る証明書のことで、取消しを受ける前5年間の運転経歴が表示されています。運転免許経歴証明書とは別のものです。

- 運転免許

- 運転に一定の技量が必要な機械装置や設備の運転を認める許可をいいます。免許の保有を証明して交付される公文書を運転免許証といいます。

- 運転免許経歴証明書

- 過去に失効した免許、取消された免許、現在受けている免許の種類、取得年月日等について証明するものです。運転経歴証明書とは別のものです。

- 運転免許試験場

- 運転テクニックも法規の理解も大丈夫ということを判断し、運転免許証を発行する施設のことです。安全に運転するためには運転のテクニックを身に着けることだけでなく、交通法規をよく理解することも必要になります。運転免許試験場は各都道府県ごとにあり、合宿免許で教習所を卒業した後はご自身が住民票を置いているところの運転免許試験場から運転免許証を発行してもらうことになります。

- 運輸局

- 運輸局とは、日本国内の陸・水・空の運輸・交通に関する業務を所管する国土交通省管轄の国の機関。 管轄地方での運輸・交通行政を司るほか、各都道府県に一ヶ所以上の運輸支局を所轄し、車両の認可、ナンバープレートの交付や名義変更、廃車手続きなど、車の諸手続をおこないます。

え

- エアインテーク

- 空気の取り入れ口のことです。

- エアクリーナー

- エアクリーナーとは、空気中のゴミや埃を取り除く部品で、一般的にはエンジンの吸入空気を濾過するもののこと。 また、最近では車内の空調用にもエアクリーナーが付いている車が多くなりました。

- エアサス

- エアサスペンションの略で、バネの変わりに密閉した空気を利用するサスペンション。空気の量によって硬さや車高を調整できるので、空気の量を調整する機構と一緒に、頻繁に積載する重量が変わるトラックやバスなどで多く使われています。

- エアサスペンション

- バネの変わりに密閉した空気を利用するサスペンション。空気の量によって硬さや車高を調整できるので、空気の量を調整する機構と一緒に、頻繁に積載する重量が変わるトラックやバスなどで多く使われています。

- エアバッグ

- 衝突事故のときに、衝突の衝撃で急激に膨らむ風船のこと。ハンドルや助手席前方に取り付けられ、ハンドルなどに頭をぶつけて怪我をするのを防ぐ目的で装備されます。

- エキゾーストマニホールド

- エンジンからでた排気ガスを排出する排気管のこと。オートバイの場合はエキゾーストパイプと呼ばれることが多い。

- エコドライブ

- 環境の為に排出ガスが少なくなるように運転することです。

- エレメント

- エレメントとは、空気、オイル、ガソリンを濾過し不純物を除去する装置、フィルターのこと。

- 塩化カルシウム

- 凍結防止剤(融雪剤)として使われます。 雪を溶かしたり路面凍結を防ぐことで安全を確保する目的で使用しますが、塩分が含まれているためクルマにとってはサビの原因となります。 塩化カルシウムの撒かれた道路を走った場合はすぐに下部まで洗車を!

- エンジンオイル

- エンジンの潤滑・冷却に使用するオイルのこと。使用するオイルの種類や・量等車両によって細かく決まっています。

- エンジンガード

- オートバイのエンジン下部のフレームに取り付けることで、転倒した際のエンジン・クランクケース下部へのダメージを軽減するための部品のこと。スラッシュガードとも呼ばれます。

- エンジンストール

- エンジンが不意に止まってしまうこと。 故障の場合もあるが、MT車のクラッチ操作の失敗によって起こる場合がほとんど。

- エンジンブレーキ

- エンジンブレーキとは、走行中にアクセルを戻したりギアを下げたときに発生する、エンジンの内部抵抗などによる減速。エンブレとも言われる。 低いギアほど強力な制動力が得られ、長い下り坂などではエンジンブレーキを上手く使うことで、フェード現象やベーパーロック現象を防止できる。 AT車はその構造上、通常使用するドライブシフト(D)ではエンジンブレーキが効かないため、下り坂や上り坂用に1速、2速だけは手動で入れれるようになっている。 因みに、最近ではほとんどの車がエンジンブレーキ時に、エンジンへの燃料供給を停めているので、上手く使うと燃費の向上にもつながる。

- エンスト

- エンストとは、エンジンストールの略で、エンジンが不意に止まってしまうこと。 故障の場合もあるが、MT車のクラッチ操作の失敗によって起こる場合がほとんど。

お

- 追い越し

- 車が進路を買えて、進行中の前の車の前方に出ることをいいます。

- 追い抜き

- 車が進路を変えないで、進行中の前の車の前方に出ることをいいます。

- オイル上がり

- オイル上がりとは、エンジン内部の摩耗によってエンジンオイルが燃焼室に入り込み、混合気と一緒に燃焼されてしまう症状。主に粗悪なエンジンオイルや、劣化したエンジンオイルを使い続けることによって起こります。 エンジンの回転を上げた時にマフラーから薄青白い煙が出ていたらこの可能性が高いです。多少とはいえ道路にオイルをまくことになる為、後続車にとって非常に危険で環境にも良くない為、にすぐに修理しましょう。 また、直すにはエンジンのオーバーホールが必要なため、修理には非常に多くの費用がかかります。 安く粗悪なエンジンオイル使用してオイル上がりを起こすと、かえって多くの費用がかかるので、分からない場合はメーカーの純正オイルを使用し、メーカー推奨の頻度できちんとオイル交換をしましょう。

- オイル下がり

- オイル下がりとは、エンジン内部のの劣化などによってエンジンオイルが燃焼室に入り込み、混合気と一緒に燃焼されてしまう症状。 アイドリング時にマフラーから薄青白い煙が出ていたらこの可能性が高いです。

- オイルパン

- エンジン本体の一番低い位置にある、エンジンオイルを貯めておく場所のことです。

- オイルフィルター

- エンジンオイルを濾過し、金属粉などの微細な不純物を除去するフィルターのこと。エンジンオイル2回の交換に対し、1回交換するのが一般的です。

- 応急救護

- いざ交通事故に遭遇した際に、居合わせたドライバーが適切な救護措置を講じることができるよう、指定自動車学校で行われる教習のこと。

- 大型自動車

- 小型特殊自動車・大型特殊自動車・普通自動二輪車・大型自動二輪車以外で次のいずれかに該当する自動車。 ●車両総重量が11t以上のもの ●最大積載量が6.5t以上のもの ●乗車定員が30人以上のもの運転に必要な免許の受験資格は、21歳以上で、中型、普通免許または大型特殊免許を現に受けている者に該当し、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して3年以上であることです。

- 大型自動二輪車

- 総排気量が400ccを超える二輪車(側車付きのものを含む)のこと。運転できる免許は満18歳以上で取得可能。普通二輪免許を持っていないと、大型二輪免許コースに受入してもらえない学校の方も多いので、ご注意ください。

- オートマ

- オートマチック・トランスミッションの略で自動車などの変速機の一種。クラッチ操作を必要としない車両がオートマになります。誤解されがちですが、オートマ車の場合「ギアが無い」のではなく「ギアを操作する必要が無い」のであって、ギアは存在します。その為、ATフルードをまったく交換しないまま乗り続けると、ギアが入り辛くなったり、スムーズなシフトチェンジが行えなくなります。

- オートマ限定

- 自動車などの変速機の一種。クラッチ操作を必要としない車両がオートマになります。誤解されがちですが、オートマ車の場合「ギアが無い」のではなく「ギアを操作する必要が無い」のであって、ギアは存在します。その為、ATフルードをまったく交換しないまま乗り続けると、ギアが入り辛くなったり、スムーズなシフトチェンジが行えなくなります。

- オーバークール

- エンジンが適正温度を超えて冷えすぎること。冷えすぎている状態での走行も、エンジンにとっては負荷となります。

- オーバーステア

- 自動車が旋回する時、ハンドルの切れ角が一定であるにもかかわらず、車の回転半径がだんだん小さくなっていく現象です。

- オーバーヒート

- エンジンが適正温度を超えて熱くなりすぎること。人間に体温があるようにエンジンにも適温があります。人間は40℃の熱を出すと歩くこともままならないように、エンジンも高温になりすぎると走らなくなります。

- オーバーフロー

- ガソリンがキャブレターからあふれること。何もしていないのにいきなり発生した場合、原因の多くはフロートの固着なので、応急処置としてはドライバーの柄などでキャブレターをコンコン叩いたりします。あくまで応急処置なので、後でしっかり整備しましょう。

- オーバーホール(

- パーツを分解して整備すること。専門知識と高度な技術を必要とする作業なので、整備工場などに依頼するのが一般的です。書類上ではOHと省略して記載されることが多いです。

- オービス

- 道路を走る車の速度を記録する装置のことです。赤外線を使っており、通常カメラとセットになっています。速度超過の車の速度と写真を記録します。機械が反応した場合赤く光ります。後日警察から通知が来ることがあります

- 押し掛け

- 押し掛けとは、バッテリー上がりやセルモータの故障時などに行われる応急的なエンジン始動法です。 キーをONにし、クラッチを切った状態で第三者に車を後ろから押してもらい、勢いがついたところでクラッチを繋ぐことで、エンジンを強制的に回して始動させるという技。 車の場合は第三者に手伝ってもらう必要があるが、オートバイの場合は一人でも可能で、下り坂を利用すると成功しやすいです。 当然のことながら、クラッチのついていないAT車では押し掛けはできません。

- オドメーター

- 走行距離計。車が出来てから何キロ走っているかを示しています。

- オフロード

- アスファルトやコンクリートなどで舗装されていない道のことです。

- オルタネーター

- エンジンの回転を利用した発電機のこと。オルタネーターでは、ACジェネレーターという交流発電機で作られた電気を、レギュレーター・レクチファイアと呼ばれるパーツを通して直流に変換する作業を行なっています。これは、交流の方が直流よりも発電効率がいいため、発電は交流でおこなうが、ライトや点火装置に使えるようにするには直流に変換する必要があるためです。オルタネーターといった場合はACジェネレーター・レギュレーター・レクチファイアの全て指すことが多いようです。

- オルタネーター

- エンジンの回転を利用した発電機のこと。オルタネーターでは、ACジェネレーターという交流発電機で作られた電気を、レギュレーター・レクチファイアと呼ばれるパーツを通して直流に変換する作業を行なっています。これは、交流の方が直流よりも発電効率がいいため、発電は交流でおこなうが、ライトや点火装置に使えるようにするには直流に変換する必要があるためです。オルタネーターといった場合はACジェネレーター・レギュレーター・レクチファイアの全て指すことが多いようです。

か

- カーナビ

- カーナビゲーションシステムの略。コンピュータによる自動車用の経路誘導システム。

- 外径

- パイプなどの円の外側の直径のこと。

- 外輪差

- 4輪ないしそれ以上の車輪を持つ車両がカーブを曲がる際に、カーブの外側の前輪と後輪が描く円弧の半径に生じる差のこと。または、そのような差が生じる現象のことを差します。

- カウル

- 空気抵抗を減らす事を目的に車体についている外装部品のこと。車体を覆う形で取り付けられ、走行時の空気の流れを整えます。

- 加害者請求

- 事故が起きた場合の加害者は、被害者に損害を賠償した範囲内で、保険会社に対して保険金の支払いを請求することが出来ます。ただし、この請求は領収書や必要書類を添えた上で、被害者に支払いをしてから2年以内に行わないと時効となりますのでご注意ください。

- 学科教習

- 学科試験合格のために行う事前授業のことです。 普通車取得の場合は26時限の授業です。 26種類の授業を1時限ずつ受けるので、すべての種類を効率よく受けるためにうまくスケジュールを組む必要があります。 土日や夕方遅くしか通えない人は技能教習(運転の授業)よりも学科教習のスケジュールの組み立てが難しくなります。 自分で考えて組み合わせるのが面倒な方は教習所の担当者にスケジュールを組んでもらえるコースを探してみてください。 なお、実際に運転するにあたり必要な知識を技能教習の進度に合わせ2段階で実施されます。 1段階では、信号標識、安全運転、免許制度等、基本的なことを教習します。 2段階では、危険予測、応急救護等、より実践的な運転に伴う知識を教習します。

- 学科試験

- 標識や運転における法律などについて座学での知識を問う試験のことです。

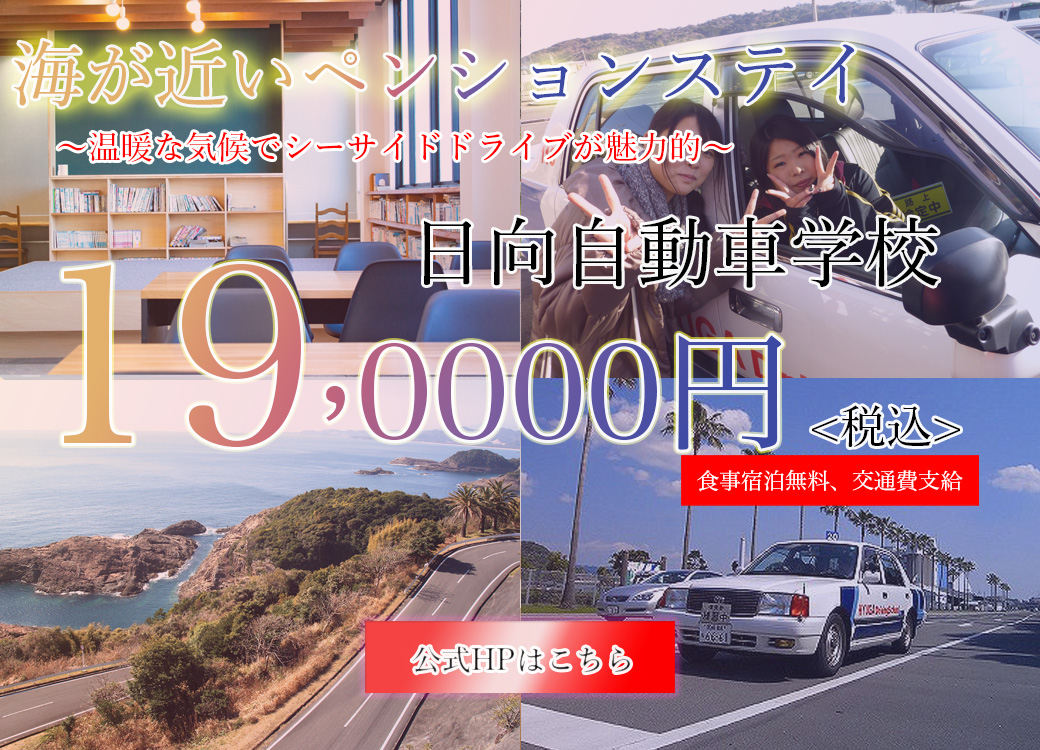

- 合宿免許

- 一定の期間に教習所の宿舎やホテル、ペンション等に滞在して、運転免許取得のための教習を集中して受けることです。合宿免許のほとんどがパック料金になるので、料金も通学より格安で、早期取得が可能になっています。合宿とは言っても一日中教習があるわけではありません。遠隔地なのでご当地を楽しんだり、買物や観光をしたりとちょっとした旅行気分が味わえます

- ガス欠

- 燃料タンク内の燃料がなくなることです。当然ガス欠になると走行を続けることはできません。

- ガソリン

- 自動車の燃料に最も多く使われる石油から作られる油で、空気と混ぜて着火すると非常に強い爆発を起こす。日本語では揮発油(きはつゆ)といいます。

- カプリオレ

- 屋根が折りたためる構造になっている車のことで、屋根には布やビニールなどを使用しています。

- カムシャフト

- 回転運動を往復運動に変えるシャフト。エンジン内部のパーツの名称で、バルブの開け閉めに使われます。

- 仮運転免許

- 免許証を取得していない方が一般道路を練習の為に走行する際に必要な免許のことです。 仮免許しか持っていない人は、自分ひとりでは運転はできません。 助手席には教習所の先生や2種免許所持者、もしくは免許取得後3年以上経っている人に同乗してもらう必要があります。通称仮免

- 仮ナンバー

- 仮ナンバーとは、臨時運行許可番号標の通称。 個人が車検切れの車などを継続検査や新規登録のために運行するときに使うものと、ディーラー等が、自走で車両を運搬するために使われるものがあり、前者はナンバープレートの対角に赤い斜線が、後者はナンバープレートに赤い枠線が入る。 個人で仮ナンバーを取得する場合は、車体番号の確認できる書類(車検証・抹消登録証明書などの原本)と有効期限内の自賠責保険証書(原本)、印鑑、運転免許証、手数料(750円程度)を揃えて市町村役場に申請すれば、最長5日程度に限って発行されます。

- 仮免学科試験

- 路上に出る前の学科試験です。これに通らないと、修了検定(運転のテスト)に通っても仮免許をもらえないので、路上に出られません。50問中45問正解でOKです。修了検定第1段階の技能教習が身についているかのまとめの運転のテストです。これで、路上に出ても大丈夫な技能レベルかを判断します。すでに持っている免許や、取得しようとする免許の種類によっては受けないこともあります。

- 明るいところから急に暗いところへ入ると、最初は暗くてよく見えませんが、しばらくすると目が慣れて通常どおり見えるようになります。これを暗順応といいます。

- 仮免許

- 仮運転免許の略で、免許証を取得していない方が一般道路を練習の為に走行する際に必要な免許のことです。仮免許しか持っていない人は、自分ひとりでは運転はできません。助手席には教習所の先生や2種免許所持者、もしくは免許取得後3年以上経っている人に同乗してもらう必要があります。通称仮免

- 仮免許練習標識

- 仮免許を使用して大型自動車や中型自動車や普通自動車で運転の練習や試験を受けるときに付けなければならない標識です。

- 乾燥重量

- 燃料やエンジンオイルを含まない車体のみの重量のこと。車やオートバイのカタログでよく見かけます。オイル等の重さを含まないため、車重より軽くなります。

き

- ギア

- ライディングギアの略称、もしくは歯車のこと。歯車は自動車ではあらゆる部分で使われていますが、変速する際に使用する変速ギアが有名です。ギヤとも呼ばれます。

- 期間前更新

- 海外出張や入院、出産などのやむを得ない事情により運転免許の更新期間中に手続きができない場合に認められた更新期間前であっても更新手続きを行うことができる制度のことです。やむを得ない事情を証明する証明書(パスポート、診断書、母子手帳など)の提出が必要になります。

- 規制速度

- 標識や標示によって最高速度が指定されている道路での最高速度のことです。法定速度ともいいます。

- 規制表示

- 特定の交通方法を禁止または指定する道路表示のことです。

- キセノンランプ

- ハロゲンランプに代わる新しいライトで、従来のライトとは違い、キセノンガスを充填したバルブに高圧電流を放電して白っぽく発光します。ハロゲンライトに対して消費電力が半分で、明るさも2倍、耐久性にも優れていますが、価格が高いこと、電灯部分の他にバラストというパーツが必要なため省スペース化が難しいことがネックです。

- キック・スタート

- オートバイなどにしばしば見られる、キックペダル(キックスターター)を人の足の力で蹴り下げてエンジンを始動する方式。セルモータと比べて構造が単純な分、大幅に軽量化できるのがメリットだが、慣れていないとエンジンを始動させるのが難しいです。

- キック・ダウン

- アクセル・ペダルを一気に踏むと、自動的に一段下のギアに変速され急加速ができるようになっています。それをキックダウンといいます。(オートマのみ)

- 軌道敷

- 路面電車が通行するために必要な道路の部分のことです。

- 既得免許割引

- すでに何かの運転免許を持っている人が入校するとき、”持っている免許”によって適用される割引のことです。免許によっては学科教習や技能教習の一部が免除される場合があるからです。普通自動車免許を保持している人が普通自動二輪免許を取る場合など、この割引が適用になります。割引料金については各学校によって異なるので、お問い合わせください。

- 技能教習

- 運転の授業のことです。 各授業では、「坂道発進をうまくできるようになろう」「細い道をうまく通れるようになろう」「縦列駐車を上手に」といったテーマがあり、その時限内にその目標がクリアできなければ同じ授業を再度受けることになります。 そのような規定時限をオーバーした場合、再受講料がその都度かかるコースと定額保証でかからないコースがありますので、お申込の際にお調べください。

- 技能試験

- 運転免許を取得するために行われる技能に関する試験の名称。この試験は運転免許試験場で受けることができるが、 指定自動車教習所を卒業し卒業証明書を受けていれば(=卒業検定に合格していれば)、卒業後1年間は運転免許試験場での技能試験が免除されます。

- 技能修了検定

- 修了検定とも呼ばれ、第一段階で学んだ技術と知識をしっかりと習得しているかどうか技能検定が行なわれます。これに合格すると、仮免学科試験に進みます。すでに持っている免許や、取得しようとする免許の種類によっては受けないこともあります。 『終了』検定ではないのでご注意ください。

- 技能審査合格証明書

- AT限定などの運転免許の限定条件を解除する為に、限定解除審査に相当する内容の教習を指定自動車教習所で受け、技能審査に合格した後、発行される証明書です。発行から3ヶ月間のみ有効なので、その間に試験場で運転免許の更新(書換え)を行いましょう。

- 技能卒業検定

- 第一段階、第二段階での場内および路上の技能教習で学んだことを確認する総合的な技能の最終卒業試験のことです。これに合格すると、卒業証明書が交付されます。この交付をもって、合宿免許が終了します。

- キャスター

- 4輪の自動車の場合は前輪を真横から見たときの操舵軸の傾き角度のこと。オートバイの場合は地面と垂直を0度として、フロントフォークが傾いている角度のことです。

- キャタライザー

- 排気ガスに含まれる有害物質の拡散を防止する装置のこと。触媒とも呼ばれます。

- キャブレター

- キャブレターとは、エンジンが空気を吸い込む力を利用して混合気を作る燃料気化器でキャブとも呼ばれます。古い車や、オートバイに見られる機構で、排気ガス規制の厳しくなった現在ではあまり使用されていません。コンピューターを弄らないと燃料調節セッティングができないインジェクション車に対し、比較的手軽にセッティング変更ができます。

- 緊急自動車

- 消防用自動車、救急用自動車、警察用自動車など、政令の定めにより公安委員会が指定した自動車のことです。原則としてサイレンを鳴らし、赤色のランプをつけて運転中のもののことです。

く

- 空走距離

- 車の停止距離を構成する要素の一つ。実際にブレーキが作動する制動距離に対し、この空走距離はブレーキが作動し始めるまでに車が走ってしまう距離を指します。

- 空燃費

- 空燃比とは、エンジンに吸い込む空気と燃料の比率のこと。 ガソリンエンジンの場合、理論的には空気が14.7に対しガソリン1の比率で完全燃焼となり、出力・燃費共に理想的な状態といわれています。 しかし、実際の空燃比は温度や負荷などで変化するため、最近ではコンピューター制御などによってコントロールされています。

- クーラント

- 車のエンジンなど、熱を持つものを冷やすための液体。車の場合はエンジンとラジエタの中に満たされていて、循環している。

- クラクション

- 警音器・警笛・ホーンのことです。音を出すことによって、他者に注意を促し危険を防止するための装置です。

- クラッチ

- エンジンとトランスミッション(変速機)の間にあって、エンジンの回転を必要に応じ変速機に伝えたり、切断する装置。4輪車はクラッチペダル・2輪車はクラッチレバーで操作します。

- クラッチスタート

- マニュアル車の誤発信事故を防止するため、クラッチペダルを踏んでいなければエンジンキーを回してもセルモータが作動せず、エンジンがかからないようにした装置です。

- クランクシャフト

- エンジンの中でピストンの上下運動を回転運動に変えるパーツです。

- クリープ現象

- AT車でギアが[P]や[N]以外の位置にある時は、アクセルペダルを踏まなくても車が動き出します。それをクリープ現象といいます。そのため、ブレーキペダルをしっかり踏んでおくことが大切です。

- グリス

- 潤滑油のこと。特に粘度が高いジェル状の潤滑油がこう呼ばれる傾向にあるようです。

- グリップ

- 握る部分。またはその握り方。もしくは摩擦抵抗のこと。

- グリル

- 車体の前面にある空気取り入れ口のことです。

- グローブボックス

- 助手席の前にある小物入れ。

- グロープラグ

- ディーゼルエンジンは自然着火であるため、寒い季節やエンジンが冷えている場合には、最初の始動が困難な場合があります。このようなときに燃焼室内の空気の温度を上げ始動を容易にする装置で、バッテリの電気を使って熱を発します。予熱栓ともいいます。

け

- 警戒標識

- 警戒標識は道路上で警戒すべきことや危険を知らせ、注意深い運転を促すためのもの。

- 軽自動車

- 軽自動車とは、排気量660cc以下、全長3.4m以下、全幅1.48m以下、全高2.0m以下、乗車定員4名以下または最大積載量350kg以下の自動車。普通自動車と比べると小型で非力ですが、その分税金などが安くなっています。手頃なサイズと維持費の安さから、多く普及している車のひとつです。ナンバープレートが黄色(普通車は白)なので、見た目だけですぐに普通車と区別できます。

- 軽自動車税

- 軽自動車税とは、軽自動車等の所有に対して課せられる市区町村税です。毎年4月1日現在の所有者に当年度分が課税され、4月あるいは5月に納税します。なお、自動車税と違い納税後に異動があった場合でも月割還付などはされません。また、オートバイもこの軽自動車税の対象になります。

- 軽車両

- 自転車、荷車、リヤカー、そり、牛馬などをいいます。(身体障害者用の車いすや小児用の車は軽車両に含まれず歩行者として扱われます)

- 軽二輪

- 126cc以上250cc以下のオートバイのことです。

- 軽油

- ディーゼルエンジン車の燃料。ガソリンと比べて安いからといって、間違えてもガソリンエンジン車に給油してはいけません、故障の原因になります。

- ケッチン

- ケッチンとは、キック・スタート式のオートバイ等でエンジン始動用キックペダルを蹴り降ろした時に、キックペダルが勢いよく跳ね返ってくる現象。圧縮比が高いエンジンや、気筒あたりの排気量が大きいエンジンで起こりやすい。 点火時期の狂い、キックの勢い不足などによるエンジンの逆回転が原因。大排気量エンジンほどケッチンの勢いも強く、最悪の場合は骨折することもある。 現代では逆転防止装置や点火の電子制御化などで防止されている。

- けん引

- 大きな力で引っ張ること。引き寄せること。自動車用語としては、エンジンを持たないなど、自力で走行ができない車をひっぱること。

- けん引自動車

- 他の車をけん引するための構造や装置を備えた自動車をいいます。(けん引されるための構造や装置のある車を被けん引車といいます。)

- 検査標章

- 車検合格時に自動車検査証とともに交付されるシールのこと。検査標章は、前面ガラスの内側に前方から見えやすいように貼り付けて表示する必要があります。

- 現状渡し

- 現状渡しとは、中古車販売、特に個人オークションなどで、整備や故障箇所の修理をせず、現在の状態のまま販売すること。安く購入できるため、修理の技術を持っている人にとっては良いが、保証などは一切無いので自分で整備等が出来ない人は後々の修理代などがかえって高くなることもあります。

- 限定解除

- 運転できる自動車等の種類を限定された免許を受けている人は、限定解除審査に合格することによって、限定の全部又は一部の解除を受けることができます。それを限定解除といいます。

- 原動機

- 動力を発生する機械のこと。一般的にはエンジンを指します。

- 原動機付自転車

- 原動機付きで、総排気量が50c以下の二輪車など。通称で原付・原チャリとも呼ばれる。公道では制限速度30キロで、エンジンその物が小型の為、スピードもそれほどでないので安全……と、思っている方が多いようです。しかし実際はコストダウン、スピードも出にくい等の関係もあり、あまり制動力の高いブレーキを使用していない場合がほとんどです。その為、特に下り坂やスピードを出しすぎた場合には、なかなか止まれないなどの危険性もあります。

- 眩惑

- 夜間、対向車のライトを直接目に受けると、まぶしさのあまり一瞬見えなくなることがあります。これを眩惑といいます。

こ

- 効果測定

- 学科試験を受ける前の確認試験です。

- 交差点

- 2つ以上の道路が交差する部分のこと。交叉点。十字路やT字路などがあります。

- 光軸

- 光軸(こうじく)とは、その名の通りヘッドライトの光の軸線(光の向き)。 光軸は保安基準で規定されており、規定を外れた光軸では車検に通らならいため公道を走ることはできません。

- 更新手続き

- 運転免許は、有効期限が切れる前に各都道府県の運転免許試験場または警察署で更新手続きを行う必要があります。更新時期が近づくと『更新連絡書』というハガキが免許証に記載されている住所に送られてきます。

- 高速道路

- 高速で走れるように設計された自動車専用道路。

- 交通公害

- 交通機関の発展によってもたらさされる公害の総称。自動車の走行に伴い発生する排ガス、騒音・振動などの道路交通公害、他に航空機の騒音問題、新幹線の騒音・振動問題、船舶から排出される窒素酸化物や硫黄酸化物の問題などがある。

- 交通巡視員

- 歩行者や自転車の通行の安全の確保と、駐停車の規制や交通整理などの職務を行う警察職員のことです。

- 公安委員会が一定の基準に達していると認めた教習所のことです。正式には指定自動車教習所、公認の教習所や指定教習所とも呼ばれます。 公認教習所を卒業後、1年以内に運転免許試験場へ卒業証明書を持参すれば技能のテスト(実地試験)が免除になります。運転免許試験場の技能試験(実地試験)に、すぐに通る方は少ないので公認の教習所に入校してきっちりと指導を受け、卒業証明書を持って試験場に向かわれる方が大半です。 なお、未公認の教習所でいくら練習しても、卒業後運転免許試験場では技能のテスト(実地試験)が免除にならないので、教習所に申し込む前には公認の教習所かどうかよく調べておく必要があります。尚、当サイト内で取り扱っている教習所は、全て公認校になります。

- 勾配

- 坂の傾きのことです。

- 高齢運転者標識

- 高齢者運転標識とは、75歳以上の高齢者の運転する車に貼り付けることが義務付けられたしずく型の黄色とオレンジ色のマークのこと。

- 高齢者マーク

- 高齢者マークとは、75歳以上の高齢者の運転する車に貼り付けることが義務付けられたしずく型の黄色とオレンジ色のマーク。高齢運転者標識のこと。

- コーナリングフォース

- カーブで車が外に飛び出そうとする力に対して踏ん張ろうとする力のことです。

- ゴールド免許

- 運転免許証の有効期限表示分部の地の色が金色であるものの名称で、「優良運転者免許証」とも表記されます。

- 小型特殊自動車

- カタピラを有する自動車やロードローラなど特殊な構造の自動車で、次の条件の両方を満たすもの ●長さ4.70m以下、幅1.70m以下、高さ2.00m以下(ヘッドガードなどにより2.00m超2.80m以下であるものを含む)のもの ●時速15kmを超える速度を出すことができない構造のもの

- 小型自動二輪

- 51cc以上125cc以下の自動二輪車のことで、運転には普通自動二輪免許(小型限定)が必要です。

- 国際運転免許

- 国外運転免許証。国外運転免許証とは、外国で車を運転するためのものです。この免許証が有効な国はジュネーブ条約に加盟している国に限られます。

- コラムシフト

- ギアチェンジを行うシフトレバーがハンドルのところについている車種のことです。助手席から後部座席に移動できるウォーク・スルーのRV車や運転席と助手席がつながっているベンチシートの乗用車に採用されている場合が多いです。

- 転がり抵抗

- タイヤが地面を転がる際の抵抗のことです。転がり抵抗が少ないほど、エンジンへの負担が少なくなり、ガソリン消費も減るので燃費がよくなります。

- 混合気

- 気体もしくは霧状の燃料とが混ざり合った状態の空気のこと。ガソリンは液体の状態だと燃焼効率が悪い為、オートバイも車も気体もしくは霧状の状態にしてからエンジンの燃焼室にガソリンを送っています。

- コンニュアスリー・バリアブル・トランスミッション

- 無段変速機のこと。無段変速機とは無段階で連続的に自動変速するトランスミッションのことです。出力を非常に効率よく活用できるため通常のAT車と比較すると燃費が良い傾向にあります。その分機構は少し複雑化されていて、ATフルードと比較すると短いサイクルでCVTフルードの交換が必要になるなど、耐久性の面でATに一歩譲ります。

さ

- サーキット

- モータースポーツのために建設された舗装された周回可能なコース、それに付随した施設のこと。

- サービスエリア

- 高速道路上に約50km間隔に設置され、レストラン・ショッピングコーナー・ガソリンスタンドなどが揃っています。

- サービスステーション

- ガソリンスタンドのことです。

- サーモスタット

- 冷却水の循環経路の途中に設けられ、水温が低いときは閉じて、水温が高くなると開いて冷却水をラジエターに循環させてエンジンの温度調節を行う装置。これが故障するとオーバーヒート状態になったり、逆にオーバークール状態になったりします。

- 再交付

- 運転免許証を紛失したり、盗まれたり、汚れ・破れなどがあった場合は再交付を受けることができます。紛失・盗難などで免許証が手元にない場合、再交付を受けないと車の運転ができないので、すみやかに手続きをとりましょう。再交付の申請は、各都道府県の運転免許試験場(センター)または警察署で行い、事務手続きだけですみます。

- 最小回転半径

- 車がハンドルをいっぱいに切ってゆっくりと旋回したときの最も短い半径の長さのことです。

- 最大積載量

- その車に積むことが許された最大の重さのことです。

- 最低地上高

- 地上から車体の一番低い部分までの高さのこと。予定している駐車場などに段差がある場合は、あまり最低地上高が低い車だと下部を擦る可能性がありますので注意しましょう。

- サイドウォール

- タイヤの側面のことです。

- サイドカバー

- サイドカバーとは、オートバイのシートの下、車体の横についているカバーのこと。中にはエアクリーナーボックスやヒューズボックス・バッテリーなど、車種によって様々な部品が収められています。

- サイドスタンド

- サイドスタンドとはオートバイのスタンド(駐車装置)のうち、車体を傾けて駐車するタイプのもの。

- サイドブレーキ

- サイドブレーキとは、駐車時などに使われる手動ブレーキ。 そのためハンドブレーキと呼ばれることもありますが、最近の車では足で踏むタイプの物もあるようです。ほとんどの車は後輪だけに作用します。 ちなみに、寒冷地ではサイドブレーキを引いて長時間駐車するとブレーキが凍結して外れなくなるので、注意が必要です。

- サイドミラー

- 自動車の側面や後方を見るために車体の両側につけた鏡

- サイレンサー

- 消音器のこと。マフラーとも呼ばれます。エンジンから排出されるガスは高温高圧で、そのまま大気中に放出すると急激に膨張して大きな排気音となります。この排気音を低下させるのがサイレンサーです。

- サスペンション

- 本来は、タイヤと車体をつないでいるパーツのことを指しますが、一般的には地面の段差などの衝撃を吸収するパーツ(ショックアブソーバ)という意味で使われることが多いようです。通称サス。

- サブマリン現象

- サブマリン現象とは、事故などで前方から強い衝撃を受けた際に、乗員の体がシートの座面部分に押さえつけられるようにして沈み込んでしまう現象のことです。

し

- シートベルト

- 安全のために体を座席に固定させるベルトのこと。自動車・航空機には取り付けが義務付けられています。

- シールド

- 走行風を防ぎつつ視界を確保する為に作られた、ヘルメット前面の透明な部分のことです。

- ジェット型ヘルメット

- 俗にジェッペルともいいます。頭~後頭部までカバーするが顔と顎はむき出しの状態のヘルメット。視界が広く外の音も聞きやすいが、転倒時にあごを打ち付ける危険も高い。

- 死角

- 車体や障害物などのかげになり、自分の目では直接見ることができない危険な部分のことです。

- 指示表示

- 道路を通行する上で決められた場所を指示したり、特定の交通方法ができることなどを指示する道路標示の一種。

- 自損事故保険

- 運転者(被保険者)が自ら起こした自動車事故によって運転者(被保険者)が事故死、傷害または後遺障害を被った場合に保険金が支払われる保険のことです。

- 指定自動車教習所

- 公認教習所のこと。届出自動車教習所のうち公安委員会の指定を受けた教習所のことを指します。卒業検定に合格した卒業者には卒業証明書が発行され、1年以内に運転免許試験場へ持参すれば技能試験(実地試験)が免除されます。

- 自転車横断帯

- 標識や標示により、自転車が横断するための場所であることが示されている道路の部分をいいます。

- 自動遠心クラッチ

- エンジン回転軸の遠心力を利用してクラッチ操作を行う自動クラッチ機構のこと。エンジン回転が高まれば自動的にクラッチがつながり、低くなれば自動的にクラッチが切れます。

- 自動車運転代行

- 主に酒気を帯ている客に代わって、自動車を運転するサービス事業のことです。

- 自動車税

- 自動車税とは、自動車(軽自動車の場合は軽自動車税)の所有に対してかかる税金のこと。毎年4月1日現在の所有者に当年度分が課税され、5月末までに納税します。 なお、納税後に譲渡や廃車、他府県転出などになった場合は月割で計算され、返金があります。なお、その金額は排気量や車重などにより決まっています。

- 自動車重量税

- 自動車の新車登録や車検を受ける時にかかる税金のこと。金額は車両重量や用途などにより決められています。

- 自動車取得税

- 自動車取得税とは、三輪以上の軽自動車および小型自動車、普通自動車(特殊自動車は除く。) の取得に対してかかる税金のこと。営業用自動車やハイブリッド車、電気自動車などの場合はいくらかの控除が受けられます。

- 自動車損害賠償責任保険(自賠責)

- 自賠責とは自動車損害賠償責任保険の略で、公道を走る全ての車・オートバイに加入が義務付けられている保険。その為、強制保険と言う人も居ます。交通事故の被害者に最低限の補償を行うためのもので、あくまで「対人保険」です。そのため、保険の支払いができるのは「他人」に対する損害だけです。 もちろん、安全第一で事故を起こさないことが一番大事です!とはいえ、どれだけ安全に気をつけていても、長く車に乗っていれば相手側の不注意等でどうしても避けられない事故もあります。現実の事故では自賠責だけで補償しきれないケースが殆どです。相手の車や、ガードレールといった「モノ」に対する損害や、自分の体、自分の車に対する損害も補償されないので、任意保険にも必ず加入しましょう。

- シミュレーター

- 高速道路や雪道など、実車を用いると危険が伴う可能性の高い場面の練習をするための模擬運転装置のことです。

- 車検

- 正確には自動車検査登録制度。使用者・所有者を登録し、車両が安全基準を満たしているかを検査します。日本では251cc以上のオートバイと自動車全般に義務付けられており、これに合格すると1年または2年、公道での使用が許可されます。

- 車載工具

- 自動車を買ったときから付いている工具のこと。サービスツールとも呼ばれます。工具と言ってもあくまでも緊急時に使う非常用の工具のため、あまり精度の高い工具ではありません。普段の整備用にきちんとした工具を揃えましょう。

- シャシ

- 自動車の骨格となる部分で、自動車からボディ部を取り外した状態、つまり自動車のボディ以外の全てをシャシといいます。

- 車道外側線

- 歩道がある車道の端の方に、白の実線で引かれている標示。車が通るべき場所を示す目安のための標示である。

- 車両重量

- 自動車の空車状態での重さのことです。空車状態とは、自動車が運行できる状態(燃料、潤滑油、冷却水などを全量装備した)のことです。この場合の運行できる状態には、乗員や積荷、工具、スペアタイヤなどは含まれません。

- 車両総重量

- 車の重量、最大積載量、乗車定員の重量(1人を55kgとして計算)の総合計重量をいいます。

- 車両交通帯

- 車が道路の定められた部分を通行するように標示によって示された部分をいいます。

- 車両保険

- 自動車の衝突事故だけではなく、火災・台風・洪水などの自然災害や、爆発・物の落下その他偶然な事故によって被保険自動車自体に損害が発生した際 に支払われます。盗難や当て逃げまで補償されるタイプもあります。保険金額は自動車の時価額を基準として定められています。

- 修了検定

- 指定自動車教習所で仮運転免許を取得する際に、本来運転免許試験場で行われる 仮運転免許技能試験を免除の扱いとするために、指定自動車教習所内で行われる運転技能についての検定のこと。

- 上位免許

- 普通自動車第一種免許(普通免許)を保有していれば「原動機付自転車(原付)・小型特殊自動車」の免許を保有していなくても運転することが可能です。この場合、普通免許が上位免許で、原付、小型特殊免許が下位免許となります。

- 乗車定員

- その車に乗ることができる人数の上限。なお、12歳未満のこどもは、3人を2人として計算します。

- 蒸発現象

- 夜間、自分の車のライトと対向車のライトで道路の中央付近の歩行者や自転車が見えなくなることがあります。これを蒸発現象といいます。

- 触媒

- 排気ガスに含まれる有害物質の拡散を防止する装置のこと。キャタライザーとも呼ばれます。

- 徐行

- 徐行とは、車がすぐに停止できるような速度で進行すること。ブレーキを操作してから停止するまでの距離が、概ね1m以内の速度であり、時速10km以下の速度であるといわれています。

- 初心運転者

- 初心運転者とは、運転免許を取得して1年未満(初心運転期間)の者のことです。普通免許、大型または普通二輪免許及び原付免許を受けた者が対照で、免許の種類ごとに免許取得後の1年間が初心運転期間とされています。この間に3点(1回で3点の場合はのぞく)になったら講習。講習を受けなかったり、講習後また3点になったら再試験になります。

- 初心者マーク

- 初心者マークとは、免許取得後1年未満のドライバーが運転する車の前後に貼り付けが義務付けられている、双葉型の緑と黄色のマークのこと。 正式名称「初心運転者標識」

- ジレンマゾーン

- 信号機が黄色に変わったときに、行こうか止まろうか迷う範囲をいいます。ちなみに黄色は注意進行ではなく、基本的には(安全に止まれるとき)止まれ。です。ミラーで後ろの様子も伺って判断してますか?

- シングルアール

- オートバイ用のタイヤの形状を現す言葉で、転がる方向からみてU字型のように路面に設置する部分があまり尖がっていないタイヤのこと。車体を素早くバンクさせるのが苦手な代わりに直線安定性が良くなっています。

- 信号機

- 道路の交通に関し、電気で操作され、灯火によって交通整理などのための信号を表示する装置のことです。

- 進行妨害

- 車両等が、進行を続けた、又は進行を始めた場合においては危険を防止するために他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。

- 深視力

- 一般的に視力というとピントを合わせる力をいいますが、深視力は、両眼機能と呼ばれる眼の「遠近感や立体感の検査」で、広い空間の中で対象の位置関係を認識する能力が必要とされる大型自動車、けん引車や二種免許の取得・更新の際に、通常の視力検査(遠見視力)とともに行います。

- 人身傷害補償保険

- 自動車事故により本人や同乗者が受けた損害に対して、過失の有無や割合に関わらず補償される保険のことです。

- 身体障害者標識

- 普通自動車を運転することができる免許を受けた人で、肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている人が普通自動車を運転するときに付けることができる標識です。一般に、身体障害者マークと呼ばれています。

す

- 水温計

- エンジン冷却水の温度を計測して表示する部品のことです。

- 水冷

- 水冷とは、ラジエーターで冷やした冷却水でエンジンなどを適温に保つ冷却方式。水で冷やすので水冷。空冷に比べて複雑で重くなるが、温度管理が容易で低公害化にもつながるため、ほとんどの自動車や大型のオートバイで採用されています。また、空冷よりエンジン騒音を抑える効果もあります。

- スイングアーム

- オートバイの後輪とフレームを繋ぐ部品のこと。フレーム側を軸に後輪側が上下に動くため、ここにサスペンションを取り付けて路面から受けた衝撃を吸収します。

- スーパーチャージャー

- スーパーチャージャーとは過給器の一種で、機械式過給器のこと。機械式過給器とは、エンジンの力でコンプレッサー(空気圧縮機)を動かし、空気を圧縮してエンジンに押し込むことで大きなパワーを得る装置。ターボと比べると高回転には向かないが、排気ガスではなくエンジンの力でコンプレッサーを動かす為、低回転から大きなパワーを得られる。

- 据え切り

- 車が完全に止まった状態で、大きくハンドルを切ること。車庫入れなど、狭い場所の切り返しでついついやってしまいがちですが、パワステのついていない古い車で据え切りをしてしまうと、ステアリングに相当な負荷がかかり、故障の原因にもなります。 ※パワステの無い車では相当な腕力を必要とします。 パワステのついている車は据え切りをすることを前提に、頑丈に作られて居る場合がほとんどなので、パワステのない車に比べれば平気ですが、タイヤ・ステアリングなどに大きな負担が掛かるのは変わらないので、据え切りは必要最小限に!

- スクーター

- 足置き部分が平らになっていて、跨らずに運転する二輪車のこと。

- スタッドレスタイヤ

- 積雪した路面や凍結した路面でも滑りにくくしたタイヤのことです。主につぎのような特徴があります ?低温でも難くならない特殊なゴムを使用して、氷との接触性をよくしています。 ?雪を踏み固めたり、雪に食いこんですべりにくくなるようにタイヤの溝の形状が工夫されています。 ?路面部にサイピングという細かい切込みを無数に設け、エッジ効果【引っかく作用】を高めていきます。

- スタンディングウェーブ現象

- タイヤが空気圧不足で高速走行したときに起こります。走行中のタイヤ設置部の後方に波状にゴム部のたわみが発生し、このたわみからの発熱で瞬時にバーストしてしまうというものです。この現象はバイアスタイヤに多く発生し、ラジアルタイヤではあまり発生しません。その理由はトレッド剛性の違いによります。

- ステアリング

- ステアリングとは、乗り物の進行方向を任意に変えるためのかじ取り装置のことで、専門用語では『操舵装置』という。自動車やオートバイではハンドルがその代表格だが、ハンドルだけではなくハンドルの動きを補助する装置も含めた意味で使われる場合が多い。

- ストローク

- エンジンのピストンもしくはサスペンションなどが上下する距離のこと。もしくは動くことそのものを指して「ストローク量を増やす」のように使ったりもします。

- スパナ

- ボルトやナットを回したり締めたりする時に使用する工具。先端の開放されたコの字型の口にボルトなどの2つの面を挟み込んで回します。

- スピードリミッター

- ある一定以上のスピードが出ないように、エンジンの回転を制御する装置。点火装置で制御するタイプと燃料をカットするタイプがあります。

- スピンターン

- タイヤを横滑りさせて車の向きを変えるテクニックのことです。

- スプロケット

- 通称スプロケ。オートバイのチェーンがかかっている歯車のこと。エンジン側と後輪側の二つのスプロケットがあり、後輪側はドリブンスプロケット、エンジン側はドライブスプロケットと呼ばれます。

- スポイラー

- 高速走行時、風の抵抗をうまく利用して車体を地面へ押しつけているパーツのことです。

- スポーツユーティリティビークル

- 車の形態の一つで、RVとほぼ同じ意味で使われていますが、主に車高の高い4WD車を指します。

- スラッジ

- ガソリンやオイル等が燃えたり、分解した物が樹脂状になった物を差します。

- スリックタイヤ

- 溝をなくして接地面積を確保した競技専用タイヤのこと。もちろん公道では走行できません。

- スリップ

- タイヤが滑ること。スリップしてしまうと制御が効かなくなって非常に危険です。凍った路面を走行した場合や、急減速・急加速をした際に発生しやすい現象です。危険なのでくれぐれも急減速・急加速は行わないで下さい。

- スリップサイン

- タイヤが磨り減っていることを示すところ。タイヤの横の一番外回りを見ると△が記されていて、タイヤが磨り減るとまずこの部分の溝がなくなってわかるようになっています。

- スロットル

- エンジン外からの空気取得口とインテークマニホールドの間に位置し、インテークマニホールドによって導入された大気あるいは燃料/空気の混合気のエンジン内部への流入量を調整する弁のこと

せ

- 静止視力

- 静止したまま静止したものを見るときの視力のことです。

- 制振性

- 制振性とは、エンジンやタイヤなどから発生する振動の、客室への伝えにくさのこと。

- 制動距離

- ブレーキが利き始めてから車が停止するまでの間に車が走る距離のことです。

- 責任共済

- 農業共同組合や消費者生活協同組合が自動車損害賠償責任保険と同じ目的で行っている共済事業のことです。

- 責任保険

- 自動車【農耕作業用小型特殊自動車を除く。】や原動付自転車運転時に必要となる保険のことです。自動車損害賠償責任保険【自賠責保険】か、自動車損害賠償責任共済【責任共済】への加入が必要とされています。

- セダン

- セダンとは、前後二つのシートと4つのドアを備え、独立したトランクを持つ車のこと。教習車の多くはこのセダンタイプを採用しています。

- セパハン

- セパハンとはセパレートハンドルの略で、オートバイのハンドルの一種。右と左のハンドルが一体ではなく、、それぞれ独立した部品になっているもののこと。

- セミオートマ

- セミATとも表記されます。クラッチ操作の必要なく運転者がシフトチェンジ操作を行える車です。運転免許としてはAT限定で運転可能です。

- セルモータ

- 止っている状態のエンジン動かす為に使う電気モーター。エンジン始動前にキュルキュルキュル……というのは、このセルモータが作動している音です。

- セルフステア

- セルフステアとは、オートバイの車体が傾いたとき傾いた方向にハンドルが自然と切れる特性のこと。オートバイでのカーブはハンドルではなく体重移動を行い、このセルフステアを利用して曲がります。

- 全高

- 車やオートバイのカタログでたびたび目にする単語で、車の高さのこと。オートバイの場合、ミラーを含まない高さとなります。

- 先行学科

- 「学科教習1」のことです。運転していくために必要な、基本的な心得を学ぶため、この教習を受けないと技能・学科ともに先へ進むことはできません。そのため、すべての教習に先駆けて受講することとなっています。

- 前照灯

- ヘッドライトのこと。車が進む方向を照らす灯火です。

- センタースタンド

- センタースタンドとは、オートバイのスタンド(駐車装置)のうち、車体を傾けずに駐車する際に使用するスタンドを指す。かけると後輪が浮いた状態になります。オートバイの免許を取得する際に入校審査として、このセンタースタンドをかけます。センタースタンドをかけるコツとしては 1.スタンドをしっかりと地面に設置させる。 2.ブレーキレバーを握り、一度前に押す。 3.前に押した反動を利用して車体が戻ってくるので、タイミングよくブレーキを放してスタンドを地面に踏み込みます。(車体を持ち上げようとするのではなく、スタンドを地面に踏み込むようにするのが重要です)

- 全天候型

- 雨などの悪天候にも対応できる施設のことです。車の乗降、乗り換え時の場所が屋内である場合など。

- 専用通行帯

- 標識や標示によって指定された車だけが通行することができる車両通行帯のことです。小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両は、例外として通行することができます。

そ

- 送迎バス

- 自動車学校の運行しているスクールバスのことで、無料で乗ることができます。学校によってはない場合もあるので、詳しくは各学校にお問い合わせください。

- 走行距離

- 走行距離とは走った距離のこと。中古車の購入時に参考にするほか、メンテナンスのタイミングを見る際にも使う。

- 総排気量

- エンジンの大きさをを表す数値のことです。その車の馬力や回転力、ガソリン消費量などの目安になります。

- ソケットレンチ

- ボルトやナットを回すため工具の一つで、ボルトなどのサイズに合わせていろんなサイズがあります。多くは円柱型をしていて、片側にラチェットなどに装着する用の四角い穴が、反対側にボルトのサイズ・形状に合わせた穴が開いています。

- 底付き

- サスペンションが限界まで縮んで、それ以上縮まなくなってしまうこと。当然サスペンションに縮む側の力がかかっている時に起こるので、ガツッとしたショックと共に車の挙動がそれまでとは急激にことなります。バネやダンパーの設定を固めにすることである程度対処できます。

- 卒業検定

- 運転免許を取得するために、指定自動車教習所を卒業する際、最後に必ず行われる技能に関する試験の名称。 この試験に合格すると、指定自動車教習所を卒業したことになり、卒業証明書が発行され、運転免許試験場での技能試験が免除されます

- 卒業証明書

- 公認の自動車学校を卒業した際に発行される証明書。運転免許試験場にこれをもっていくことにより、技能試験が免除される。有効期間は卒業日から1年間となります。

- 側車付二輪車

- 側車とはサイドカーの事。側車付二輪車として分類される場合と3輪の自動車として分類される場合があります、そのため運転には「普通二輪免許(400CCを超える場合は大型二輪免許)」が必要な場合と「普通自動車免許」が必要な場合がありますので注意が必要です。購入を検討している場合は購入予定のお店でどちらの免許が必要なのかしっかり確認しましょう。

た

- ダート

- アスファルトやコンクリートで舗装されていない地面のことです。

- タービン

- タービンとは、ガスや空気などの流体を羽根車に吹きつけ、回転させてエネルギーを得る装置のこと。 身近なところだと、火力発電や、水力発電でも水蒸気や水の力でタービンを回してエネルギーを発生させています。

- ターボチャージャー

- 通称ターボ、排気タービン式過給器のこと。排気ガスの圧力でタービンを回し、コンプレッサー(空気圧縮機)で空気を圧縮してエンジンに押し込むことで大きなパワーを得る装置。 小さな排気量でも大きななパワーを得られるのが最大のメリットです。

- 第一種免許

- 自動車や原動機付自転車を一般的な目的で運転する場合に必要な免許のことです。 主に荷物運搬の場合には報酬を得る場合であってもこの資格で十分であり、自家用自動車(白ナンバー)の場合であれば、 人を乗せるのも荷物を運ぶのもこの資格です。

- 代行運転自動車標識

- 主に酒気を帯ている客に代わって運転する普通自動車に付けなければならない標識のことです。

- 第二種免許

- バスやタクシーなどの旅客自動車を旅客運送のため運転しようとする(営業ナンバーの乗用自動車で、旅客を乗せて商業的な活動をする)場合や、 運転代行の業務として自動車を運転する場合、すなわち旅客運転契約を遂行する運転に必要な運転免許のことです。

- タイミングベルト

- クランクシャフトの回転をカムシャフトに伝えるためのベルトのことです。

- タイヤ

- 車輪の外側を覆うゴム製の輪。様々な種類のものが市販されており、雪道に強いスタッドレスタイヤなど、その特性に合わせて様々なタイヤがあります。

- タコメーター

- 一般に回転計といわれているエンジンの回転速度を示す計器。単位はrpm。revolution par mimuteの略。revolutionは革命の意味を持ちますがこの場合回転を意味します。parは平均。minuteは分。全体で毎分回転数

- ダブルアール

- オートバイ用のタイヤの形状を現す言葉で、転がる方向からみてV字型のように路面に設置する部分が尖がっているタイヤのこと。車体を素早くバンクさせるのが得意な代わりに直線安定性が悪くなっています。

- タンクバッグ

- オートバイの燃料タンクの上に載せるように取り付けるバッグのことです。走行中に落下しないよう磁石やベルトでタンクにしっかり固定されています。

- 鍛造

- 金属部品などを成型する方法の一つで、プレスなどで圧力をかけて成型する方法です。鋳造に比べると頑丈に造ることができますが、成形に手間がかかるため鍛造で作られた部品は非常に高価です。

- タンデム

- オートバイの二人乗りのこと。

- タンデムグリップ

- タンデムグリップとはオートバイのシートの後部に取り付けられた、握り棒のこと。タンデムバー、グラブバーともいいます。

- ダンパー

- ショックアブソーバの構造の一つ。オイルやガスなどが入っていて、それらを細い穴から通すことによってショックアブソーバのバネが急激に伸び縮みするのを防ぎます。オイルなどが通る穴は、ショックアブソーバにかかる力によって大きくなったり小さくなったりして抵抗の強さを変えるので、大きな衝撃が加わってもタイヤが跳ねにくくなっています。

- 単気筒

- 1気筒エンジンのことです。

- ダンプトラック

- dump(ダンプ)とは、どさっと降ろす、中身を空けるなどの意味があり、荷台を傾けて積載物を重力で滑り降ろす構造のトラックを指します。

ち

- チェーン

- オートバイや自転車の駆動装置の一つ。後輪に繋がっている鎖のような部品です。自転車の場合はペダルの漕ぐ力を、オートバイの場合はエンジンの力を後輪に伝える為の部品で、チェーンが動くことによってタイヤに動力を伝えています。チェーンには、内部にグリースが閉じこめられているシールチェーンとそうではないノンシールチェーンがありますが、最近のオートバイでは殆どシールチェーンになっています。シールはゴム製なので、シールチェーンのメンテナンスにはゴム部分を痛めない専用のルブを使用しましょう。

- チタン

- 非常に軽く、強度も高くて腐蝕に強いという特質を持つ特殊な金属。自動車部品に使われる場合は実際に使用されるのは、チタンをベースにしたチタニウム合金です。非常に高価な金属で、加工も難しいため、部品の大きさによってはオートバイが一台買えるくらいの価格で販売されています。

- チャイルドシート

- 子供専用の車載用装置。平成11年6月より6歳未満の子供に装着を義務付けられた。平成12年4月より反則点数と反則金適用開始。

- チャイルドロック

- ドアを内側からは開けられないようにするシステム。(外側からは開きます)走行中に子供が不用意にドアをあけないように採用されています。

- チャタリング

- オートバイでカーブを曲がっている際に、前輪がカーブの外側に向かって細かく跳ねる現象。

- チャンバー

- 排気管の一部で、排気管の途中を膨らませて作った空洞のこと。2ストエンジンの給排気を手助けするために装着される。

- 中型自動車

- 小型特殊自動車・大型特殊自動車・普通自動二輪車・大型自動二輪車・大型自動車以外で次のいずれかに該当する自動車 ●車両総重量が5t以上11t未満のもの ●最大積載量が3t以上6.5t未満のもの ●乗車定員が11人以上29人以下のもの

- 駐車

- 車の継続的な停止(人の乗り降りや、5分以内の荷物の積み下ろしの為の停止を除きます)や、運転者が車から離れていてすぐに運転できない状態の停止をいいます。(運転席に運転手がいても継続的な停止をした場合、駐車になります)

- 駐停車禁止路側帯

- 白色の実線と破線で示された標示のことです。この中に入って駐停車をすると交通法規違反として取り締まられることとなります。

- 聴覚障害者標識

- 普通自動車を運転することができる免許を受けた人で、聴覚に障害があることを理由に免許に条件を付されている人が普通自動車を運転するときに付けなければならない標識のことです。一般に、聴覚障害者マークと呼ばれています。

- チョークレバー

- 冷えすぎたエンジンを始動しやすくするための装置のことで、このレバーを引くとエンジンがかかりやすくなります。チョークを引いた時はエンジン内部で混合気のガソリン割合が濃くなる為、ある程度エンジンが温まったらチョークを戻さないとプラグがカブる可能性があります。

- 直列エンジン

- 直列エンジンとは、複数のシリンダーを一列に配置したもっとも一般的なエンジンのこと。L型エンジンとも呼ばれます。

- チルトステアリング

- ハンドルの傾きを調節する機能のことです。

- チンガード

- フルフェイスヘルメットのあごを守る部分のことです。

つ

- ツアラー

- 人や荷物を多く乗せれて、長距離移動が容易な車のことです。

- 通学免許

- ご自宅から教習所に通いながら免許を取得することです。公認の教習所を卒業したら、1年以内に卒業証明書を持ってご自身の住民票のある地域の運転免許試験場に出向き、学科試験を受けて免許証を手にします。合宿免許とは違い、普段の生活の中で教習所に通い、学科などをこなしていくので、通常は3ヶ月から長い場合は1年程度の取得期間がかかります。教習所によっては、短期間で集中的にカリキュラムを消化するコースを設けている場合が多いので、お問い合わせください。なお、1月下旬から4月中旬と7月下旬から9月上旬は混雑しますので、その時期をはずして通える方はそのほうがオススメです。

- ツーシーター

- 運転席・助手席のみで、それ以外に座席が存在しない車のこと。

- 2スト

- 2ストロークエンジンのこと。2サイクル、2stと表記されることもあります。4ストロークエンジンに比べると軽量・シンプルな構造でハイパワーを得られます。構造上エンジンにオイルを循環させることが出来ないため、燃料と一緒にエンジンオイルが燃焼され、非常に環境に悪いです。そのため、現在は原動機月自転車や農機具などにしか使われていません。

- ツーリング

- オートバイで旅行することです。

- 月極駐車場

- 月額料金を基本として月単位で賃貸契約を結ぶ駐車場経営の事を言います。

て

- ディーゼリング

- エンジンキーを切ってもエンジンが停止せずにかかりっぱなしになる状態。ランオンともいいます。

- ディーゼルエンジン

- ディーゼルエンジンはシリンダ内に空気のみを吸い込み、これを高圧縮して高温(500~700℃)にし、そこへ燃料の軽油を噴射して、自然着火により爆発させ動力を発生させるエンジンです。そのため、ディーゼルエンジンにはスパークプラグがありません。

- 定期点検

- 定期的に行う点検のことです。法定点検と任意点検があります。任意点検としては、高速道路へ乗る前にタイヤの溝をチェックすることなども含みます。

- 停止距離

- 運転者が危険を感じてからブレーキをかけ、車が完全に停止するまでに走る距離のことです。空走距離と制動距離を合わせた距離が停止距離になります。

- 停止表示器材

- 停止表示板と停止表示灯があり、交通事故や故障などのとき、車の後方などに置いて、他者に停止していることを知らせるための装置のことです。

- 停車

- 駐車にあたらない短時間の車の停止をいいます。

- ディスクブレーキ

- タイヤと共に回転するローター(金属製の円盤)を、ブレーキパッドで挟み込んで減速させる原理のブレーキのことで、非常に多くの車・オートバイに採用されている方式です。

- テールランプ

- 車の後部につけられた赤いライトのことです。尾灯ともいいます。

- 適性検査

- 視力・色彩識別・聴力・学力・身体能力等、運転に関する状況や動作の速さ、正確さなどを自覚して頂くための検査です。

- 手信号

- 警察官や交通巡視員が行っている、手信号や灯火による信号のことです。

- デュアルパーパス

- 舗装路面でも未舗装路面でも、ある程度の走破性をもったオートバイのことです。

- デリニエーター

- 路端や道路線形を示すために配された丸い小さな反射板。ドライバーの視線誘導の役目を果たします。高速道路では50m感覚についていますので車間距離の目安になります。

と

- 灯火

- ともしび。あかり。自動車においては前照灯や方向指示器の電灯を指します。

- 同時教習

- 教習所で、2つ以上の免許を間を空けずに1度に取ることです。合宿免許でも普通車と普通二輪など、同時教習プランをご用意しています。

- 道路標示

- 道路標示は、道路に設置され、利用者に必要な情報を提供する表示です。交通事故を未然に防ぐための規制・危険箇所への警戒喚起、指示・案内による交通の円滑化などを目的に設置されます。道路に書かれた「止まれ」の文字などが道路標示にあたります。

- 特定中型自動車

- 中型自動車のうち、次の条件のいずれかに該当する自動車のことです。 1.車両総重量8トン以上11トン未満のもの 2.最大積載量5トン以上6.5トン未満のもの 3.乗車定員11人以上29人以下のもの

- 届出教習所

- 公安委員会に届出を出している教習所のこと。指定自動車教習所と違って実技試験免除にならないため、運転免許試験場で技能試験を受ける必要があります。運転免許試験場での手続きは基本的に受講生自らが行わなければなりません。

- ドライサンプ方式

- エンジン潤滑方式の一つで飛沫式とも呼ばれます。エンジンとは別にオイルタンクが設けられていて、そこからクランクなどでオイルをかき揚げ飛び散らせて潤滑する方式です。ウェットサンプ方式と比較すると、オイルポンプが不要なため、軽量・コンパクトに設計できるというメリットがあります。

- ドライブシャフト

- ドライブシャフトとは、エンジンの回転力をデファレンシャルギアからタイヤに伝達するシャフトのことです。

- トラクション

- タイヤの駆動力が路面を捉えて前に進もうとする力のこと。例えばタイヤが完全に路面と離れていると全くトラクションがかかっていない状態となり、タイヤは空転します。スリップやタイヤがロックした場合も、トラクションがかかっていない状態となります。

- ドラムブレーキ

- ドラムブレーキとは、タイヤと共に回転するブレーキドラムに、内側からブレーキシューを押しあてて減速させる原理のブレーキのこと。大型車や小型のオートバイ・サイドブレーキに採用されることが多いですが、もともと強い制動力があるので多くの場合はブレーキ力の増幅装置がついておらず、増幅装置付きのディスクブレーキよりは利きが悪いです。

- トランスポーター

- 通称トランポ。オートバイを載せて走ることができる車のこと。ナンバーの付いていないレース用のオートバイを運ぶときなどに使用します。

- トランスミッション

- 変速装置(ギア)のこと。手動で変速操作をするMTと自動変速のATがあります。

- 取り消し処分

- 運転免許の取消処分は、運転免許の効力を将来に向かって失わせる処分です。この取消処分は交通違反や交通事故を起こしたとき、又は自動車等を運転することが著しく道路交通の危険を生じさせるおそれがあるとき、その方の免許を取消すものです。

- ドリフト走行

- 故意にタイヤを滑らせて走行すること。

- トルクコンバーター

- AT車のクラッチに相当する機構のこと、エンジンの回転をATFを通じてトランスミッションに伝えています。

- トレール

- オートバイの前輪の設置点からフロントフォークの延長線上にある地面までの距離のこと。一般的にトレールが長い方が直進安定性があり逆にハンドリングが重いと言われています。短い場合はその逆です。

- トローリーバス

- 道路上に張られた電線から取った電気を動力として走るバスのことです。

な

- 内径

- パイプなどの円の内側の直径のこと。

- 内輪差

- 4輪ないしそれ以上の車輪を持つ車両がカーブを曲がる際に、カーブの内側の前輪と後輪が描く円弧の半径に生じる差のこと。または、そのような差が生じる現象のことを差します。

- ナット

- ボルトにはめて物を締め付けるのに用いるものです。六角形で、内側にネジがきってあります。

- ナナハン

- 排気量が750ccのオートバイのこと、700と半分なので7半。昔は、国内向けに販売されるオートバイは750cc以下にメーカー側が自主規制していたため、その当事は「ナナハン=一番大きいオートバイ」ということになる。更に当事は大型二輪免許を自動車教習所では取得できなかったため、「ナナハンに乗っている=相当な運転技術がある」ということでもあった。その為、現在でもナナハンを特別視するライダーが多い。

- 慣らし運転

- 新車購入時に、負荷がかからないように運転すること。エンジン内部は常に様々な部品が擦れあっているので、最初に慣らし運転を行うことによってエンジンの各部を馴染ませてスムーズに動くようにする。慣らし運転中は極力こまめにエンジンオイルを交換しましょう。

- ナンバープレート

- ナンバープレートとは、道路運送車両法によって公道走行する車への装着が義務付けられた車両識別用の標識板。車両によってどのようなナンバープレートになるかは細かく規定されています。

に

- ニーグリップ

- オートバイの運転技術の一つで、下半身を固定するために足でタンクを挟みこむこと。ニーグリップをすることで車体が安定します。ただし、挟み込むものが無いAT二輪ではニーグリップができません。

- ニードル

- ニードルとは針のこと、自動車用語としてはニードルバルブを指すのが一般的です。ニードルバルブとはキャブレターへのガソリンを制御する弁のような役割を果たす部品です。

- 二次エア

- 本来の空気取り入れ口以外の場所から、ゴムホースのひび割れなどが原因で予期せず吸い込んでしまう空気のことです。

- 二次減速比

- ミッションから駆動輪に伝達される回転数のこと。二次減速比が2.0であれば、ミッション出口回転数が4000回転の時駆動輪には2000回転で伝達されます。

- 二次排圧

- ターボ車のタービンより後の排気圧力。マフラーの抜けやレイアウトにより、影響がでます。抜け過ぎてもつまり過ぎても良くありません。

- 二段階右折

- 二段階右折(にだんかいうせつ)とは、道路の交差点で右折する場合に、交差点の側端(交差点の輪郭)に沿って曲がる事を言います。

- 日常点検

- 自動車の使用者が自分自身の責任において行う点検のことをいい、走行距離や運行時の状況などから判断した適切な時期に行います。

- 入校手続き

- 入校に必要な書類等(入校申込書・住民票・写真・印鑑・料金など)をそろえて申し込む事務手続きのことです。運転教本等、教習に必要なテキストを受け取ることが多いです。

- 入校日

- 自動車学校に入学する日にちのことです。

- ニュートラル

- neutral(ニュートラル)とは中立という意味。AT車は「N」の位置で、MT車の場合はギアをどこにもいれていない真ん中の位置。エンジンの力がタイヤに伝わっていない状態。

- 任意保険

- 万が一の事故に備え、車の使用者や運転者が任意に加入する保険のことです。対人賠償保険や車両保険など、組み合わせて加入できるようになっています。

- 認知症検査

- 75歳以上の高齢運転者を対象に義務つけられている、認知機能の検査のことです。

ね

- ネイキッド

- ネイキッドとは、カウルが無くエンジンなどが剥き出しになっているオートバイの種類。特性としては非常に素直で、全てのオートバイの中間的な運転特性を持つ。そのため、教習に使う車両はこのネイキッドタイプのオートバイを使用していることがほとんどです。

- 熱ダレ

- エンジンなどが高温になり、本来の性能が発揮できない状態。特に冷却効率の低い空冷エンジンなどで起こりやすい。そのまま走行を続けるとオーバーヒートとなり、オイル上がりなどの原因になるため、熱ダレを起こした場合、極力エンジンに負荷をかけずにが上がらないようにしましょう。

- 燃費

- 1リッターの燃料でどれだけ走るかを表したもの。10モード燃費はガソリンの成分から算出した理論値で、60キロ定置燃費は実際に60キロで走行テストしたときの値(ただし、かなり条件をよくしての値)トリップメーターを使い、走行距離を燃料消費量で割って自分の車の燃費を把握しましょう。

- 燃料冷却

- ガソリンなど、燃料の気化熱で燃焼室を冷却することです。

の

- ノークラッチシフトアップ

- ノークラッチシフトアップとは、主にMT車でクラッチを使わずにシフトアップする技術のこと。駆動力が抜ける時間が殆ど無いため、レースなどの競技用として使用されます。公道ではしっかりクラッチを使って変速しましょう。

- ノーズダイブ

- ノーズダイブとは、急減速を行った際に車体のノーズ(前部)がダイブするように大きく沈み込むこと。車体の挙動が不安定になり、大変危険なので緊急時以外の急ブレーキは避けましょう。

- ノッキング

- ノックは打つ・叩くという意味によく使われますが、自動車の運転の場合、エンジンがガタガタいうこと。車の故障のこともありますが、大抵は運転技術の問題でエンストをしない程度にアクセルが少なく、クラッチペダルを雑にあげるとなります。

- 乗合自動車

- 路線を定めて、旅客を運送する一般乗合バスのことです。

- 乗り出し価格

- 乗り出し価格とは、車本体の価格にその車に乗るまでに必要な税金などの諸経費をすべて含めた総額のこと。実際に乗り出すまでの価格なので、乗り出し価格と呼ばれます。

は

- バーエンド

- オートバイのハンドルの先端部分のことです。

- パーキングエリア

- SAとSAの間に約15km間隔に設置されています。SAよりは小さ目ですが、自販機コーナー・お手洗い等があります。

- パーキングブレーキ

- 車が駐車時に使うブレーキ。一般に後輪をロック(固定)させる働きを持つ。走行中の制動に使用するブレーキとは別の操作系を持つのが一般的で、車種によってはブレーキ機構そのものも独立していることがあります。

- パーシャル

- 走行中に、加速も減速もしない一定速度の状態をつくるアクセルの踏み具合のことです。

- バースト

- パンクと一緒にしている人が多いようですが、パンクとは発生する原因が違います。パンクが釘などが刺さって穴があいて空気が抜けるのに対して、バーストはタイヤの内部構造事態がダメージを受けて、破裂するものです

- ハーネス

- シートベルト・もしくは電線のことです。

- バイアスタイヤ

- コードを何層も重ねたものをタイヤの骨格にしています。 そのコードはタイヤの断面方向に対して40度から65度の角度で互い違いに張り合わせているんです。その構造はラジアルに比べてかなりシンプルです。

- ハイオク

- ハイオクタン価ガソリンの略。オクタン価とは、ガソリンの対ノッキング性の大小を表すもので、オクタン価の高いほどノッキングが起こりにくく高回転エンジンに適しています。ハイオクはこのオクタン価が高いガソリン。科学的には、オクタンとは「8」の意味で炭素Cが8つ並んだ分子が多く含まれたガソリンがオクタン価が高いということです。

- 排気管

- エンジンからでた排気ガスを排出する管。

- ハイサイド

- 二輪車がカーブなどでタイヤが横滑りしている状態から急激にグリップを取り戻し、車体・乗員がカーブ外側に弾き飛ばされる現象のこと。公道ではスピードを出しすぎた状態でのカーブ途中で、後輪が塗れたマンホールに乗り上げて横滑りしたところで舗装路面に戻った場合などで、車体がカーブ外側へ急激に跳ね起きる。運転者が数メートル跳ね飛ばされることもあり、大事故に繋がる可能性が非常に高い現象です。

- ハイドロプレーニング現象

- ハイドロプレーニング現象とは、自動車等が水の溜まった路面等を走行中に、路面とタイヤの間に水が入り込み、車が水の上を滑るようになりハンドルやブレーキが利かなくなる現象のことを指します。

- ハイビーム

- 上向きヘッドライトのこと。100m先まで照らすように調節されています。勝手に120m先にしたりすることはできません。車検に通らなくなります。ハイビームは対向車にげん惑を起こさせたり、まぶしくて迷惑になりますので通常は使用しませんが、対向車がいないときは上手く活用すると安全運転に役立ちます。

- ハイブリッドカー

- hybridとは雑種・混血の意味。そこからエンジンとモーターのように複数の動力源を組み合わせて駆動する自動車を指します。

- ハザードランプ

- 非常点滅表示灯。左右の黄色のランプが同時に点滅。駐車時に使用したり、高速道路で前方が渋滞中に「減速します」という合図に使ったりします。

- バックステップ

- 競技用オートバイに装備されるステップ(足置き)で、通常のステップより後方のやや上方に取り付けられる。後ろに置くことで競技用車両の強烈な加速Gに耐え、上方につけることで深くバンクさせてもステップが路面と接触し辛くなります。

- パッシング

- ハイビームでヘッドライトを点滅させることです。

- バッテリー

- 蓄電池のこと。車では主に鉛電池が使われており、走行中はオルタネーターによって充電されることで長期間使用を可能にします。

- ハブ

- ホイール中央の軸受け部分。真ん中にアクスルシャフトが貫通します。

- ハロゲンバルブ

- 電球内部に微量のハロゲンガスを封入する電球。通常の白熱電球より明るい為、自動車の前照灯に多く使用されています。2010年現在ではキセノンランプのヘッドライトになっている車も増えてきましたが、まだまだ多くの車・オートバイに採用されています。

- パワーウィンドウ

- 電気モーターの力を利用して、スイッチ操作で窓の開閉を行う仕組み。地味な見た目に反して、大電力を使用する装置なので、エンジンが停止している状態で多用するとバッテリー上がりの原因になります、注意しましょう。

- パワーステアリング

- 油圧を利用して、ハンドルを回す力を軽くできる装置です。しかし、この装置は、エンジンがかかっているときにだけ作動するもので、故障してエンジンが止まったり、エンジンを止めて走行しているときは作動しません。

- パワーリフト

- オートバイのパワーが高すぎて、意図せず前輪が浮いてしまうことです。

- 半キャップ

- 頭頂部のみをカバーするタイプ。オートバイでは原付(50cc以下)でしか認められていない。

- 半クラッチ

- 自動車及びオートバイのクラッチを完全につないでいない状態のこと。

- 半ドア

- ドアが車体に密着固定するまで完全に閉まっていない状態のこと。閉める力が弱く、完全に閉まりきっていない時に起こります。そのまま走行するとドアが突然開く可能性があり危険であるため、最近ではドア警告灯などで半ドアを知らせてくれる車種もあります。

- ハンドルの遊び

- ハンドルを少し切ってもタイヤが動かず、車が蛇行しないように設けられている部分。遊びが少ないとハンドルは重くなり、前輪の受ける振動でハンドルが振れる。遊びが多いとハンドル操作が遅れたり、車がふらつき不安定な走行になる。

- ハンドルロック

- ハンドルが回らないように固定する盗難防止装置のこと。キーをさして少しハンドルを回しながらキーを回すと解除されます。また、オートバイの場合はハンドルを完全に切りながらキーを押しまわして解除するものが主流です。

ひ

- ピーキー

- 主にエンジンなどで、ピーク時には非常に力が強いが、それ以外はすぐにエンストしてしまうくらいパワーがないなど、安定せずに扱いにくいことです。。

- ピークパワー

- 最高出力のこと。エンジンにより異なりますが、ピークパワーを発揮できる回転数が決まっており、車のカタログなどに記載してあります。

- ヒートガード

- 火傷防止の為、オートバイの排気装置に取り付けられる部品のこと。

- 被害者請求

- 交通事故を起こし、示談が成立しない場合(円滑に進まない場合)に加害者が加入している保険会社に対して実施できる損害賠償額の支払い請求のことです。一時的な費用が必要であれば賠償額の一部を仮渡金として請求することが出来ます。

- 非常信号用具

- 非常を示すための器機のことです。赤色懐中電灯と発炎筒の2種類があります。

- ビッグスクーター

- スクータータイプの二輪車で、排気量の大きいものを指す。2000年代から急速に普及したため、新たに普通二輪(AT限定)・大型二輪(AT限定)免許が新設されました。なお、大型二輪のAT限定免許は、650CCまでとなっているため、650CCを超えるAT二輪を運転する際には大型二輪MT免許が必要となります。

- ヒューズ

- 電気回路に過度の電流が流れたときに、溶けて回路を断線させることでその先の機器の故障やショート等を防ぐ安全装置。ヒューズはヒューズボックスにまとめられ、車であればエンジンルームなど、オートバイであればサイドカバーの中などに収められています。

ふ

- 負圧

- 大気圧より低い圧力のことです。テレビなどで宇宙船から空気などが吸い出される画面を見たことがありませんか?厳密には少し異なりますが、分かりやすく言ってしまえばあの吸い出す力が負圧です。宇宙空間ほど極端ではありませんが、車でもエンジンが空気を吸い込むときなどにこの負圧が発生していて、この負圧を利用して混合気を燃焼室に送り込んだりしています。

- ブースターケーブル

- バッテリー上がりを起こしてエンジンが始動できない時に、他の車から電気を借りて始動するため、車のバッテリー同士を繋げるコードの事です。ジャンプコードとも呼ばれます。

- フェード現象

- フェード現象とは、ブレーキの使いすぎでブレーキが加熱し、ブレーキが利きにくくなる現象。フェード気味かな?と思ったら窓を開けてみましょう!フェード現象が起きている場合はブレーキが焼けている為、コゲ臭いにおいがすることがあります。

- 4WD

- 4WDとは、四輪駆動車のこと。4つのタイヤが全て駆動するため、雪道等の悪路に非常に強いです。

- 不正改造

- 自動車を不正にいじったり、改造したり、装置を不正に取り付け、取り外しすることです。車の不正改造を行った場合、自動車の使用者だけでなく、改造にかかわった整備工場や自動車部品販売店なども厳しく罰せられます。

- 普通自転車

- 二輪または三輪の自転車のことで次の条件にあてはまるもののことです。 1.車長1.9メートル以下、車幅0.6メートル以下のもの 2.側車や、運転席以外の乗車装置がないもの

- 普通自動車

- 小型特殊自動車・大型特殊自動車・普通自動二輪車・大型自動二輪車・中型自動車・大型自動車以外の自動車(例) ●車両総重量が5t未満で最大載量が3t未満の貨物車 ●車両総重量が5t未満で乗車定員が10人以下の乗用車

- 普通自動二輪車

- 総排気量が50ccを超え、400cc以下の二輪車(側車付きのものを含む)。

- 普通二種免許

- タクシー、ハイヤーなど旅客を運送できる乗車定員10人以下の営業用普通自動車の運転ができる免許のことです。その他、普通自動車・小型特殊車・原動機付自転車などの運転もできます。

- 普通二輪

- 総排気量が50ccを超え、400cc以下の二輪車(側車付きのものを含む)。

- フットレスト

- ドライバーの左足を休ませるためにあるペダル状のもの。コーナリング時の足の踏ん張りにも役立ちます。(踏ん張らなければいけないほどスピードを出さないようにしましょう)

- ブラインドコーナー

- ブラインドコーナーとは、見通しがきかず先の見えないカーブのことです。対向車や障害物、カーブしている角度が見えない危険な場所なので通行には注意が必要です。

- ブレーキシュー

- ドラムブレーキの部品の一つで、ディスクブレーキのブレーキパッドに当たる部品です。これをドラム内面に擦りつけその摩擦でタイヤの回転を止めます。

- ブレーキターン

- モトクロスで良く使用される走行技術で、後輪を意図的に横滑りさせて、即座に車体の向きを変えることです。

- ブレーキブースター

- エンジンの吸気管に生じる負庄と外気の圧力差を利用し、油圧式ブレーキのブレーキ・ペダルの踏む力を軽くするとともに、ブレーキカを高める装置のことです。油圧式ブレーキの車の大半に装備されています。しかし、この装置もパワーステアリングと同様にエンジンがかかっていないと作動しません。

- ブレーキマスター

- ブレーキの用のマスターシリンダーのことで、キャリパーを動作させるための油圧を作るところです。

へ

- ヘアピンカーブ

- サーキットのコーナーの呼称の一種で、髪をとめる「ヘアピン」のように180度近く曲がっている急カーブのこと。

- ベアリング

- 回転している部分の摩擦を減らし、運動をなめらかにする部品のこと。代表的なものにはボールベアリングとニードルベアリングがあり、それぞれパチンコ玉のような球状、針のような円柱状をしていますが、比べ物にならないほど精密に作られています。

- ペイロード

- 最大積載量のことです。

- ペーパードライバー

- 運転免許を取得し、現に有効な免許を保有しているものの、自家用車を所有していないなどの理由で、普段運転することがない者を指します。

- ベーパーロック現象

- ブレーキの使いすぎでブレーキを作動させる油圧装置の中に気泡が発生し、ブレーキが利かなくなる現象。フェード現象が起きている状況で、無理にブレーキを使い続けると発生します。長い下り坂などでは予めエンジンブレーキを使い、ベーパーロック現象を起こさないようにしましょう。万が一ベーパーロック現象が発生したときは、ポンピングブレーキで強くブレーキを踏み込みながら、壁に車体を擦り付けて減速します。

- ヘッドレスト

- 4輪の自動車の座席の後頭部部分についている枕状の部品のことです。

- ベンチレーション

- ヘルメットやライディングジャケットなどに見られる機能で、走行風を利用してヘルメットやジャケットの中の篭った空気を換気する機能のこと。

ほ

- ホイール

- タイヤがはめ込まれている輪のこと。

- ホイールスピン

- タイヤが路面の上で空転する現象のこと。例えば地面が滑りやすい状態でアクセルを急に踏みこむと起こります。

- ホイールハウス

- フェンダーの内側、ホイールを取り付けるために空けられた空間のことです。

- ホイールバランス

- タイヤとホイールを組んだ状態での重心のこと。ホイールの多くは鋳造で大量生産されているため、微妙に重心に偏りがあります。重心に偏りがあると高回転になればなるほど、ロスが多くなるためおもりをつけて重心を調整します。

- 法定速度

- 法律で定められている最高速度のこと。標識や道路標示で道路毎に表示されています。

- ボクサーエンジン

- 水平対向エンジンのことです。真横に向かい合って往復するピストンがボクサーがパンチをするようにみえることからついた呼び方です。

- 保険標章

- 検査対象外軽自動車や原動付自転車は、自賠責保険に加入していることを表す【保険標章】を番号標にはりつけて表示することが義務付けられています。

- 本線車道

- 高速自動車国道で通常高速走行する部分や、自動車専用道路のこれに相当する部分(加速車線、減速車線、登坂車線、路肩を除いた部分)をいいます。

- 本免許

- 一人で一般道路を走行する為の免許です。仮免許所持者が一定時間の路上教習を受けた後、「本免技能試験」「本免許学科試験」の両方に合格した後発行されます。「指定自動車教習所」では「卒業検定」と呼ばれる「本免技能試験」を実施できますので、卒業者は、試験場で「本面学科試験」のみ受験することとなります。

ま

- 巻き込み

- 巻き込みとは、曲がる時の内輪差で内側にいる二輪車や歩行者などを巻き込むように轢いてしまうこと。右左折時にはしっかり巻き込み確認をしましょう!

- マスターシリンダー

- 略称マスター。油圧式のブレーキ等で、ペダルを踏んだ力をフルード(オイル)に伝える油圧シリンダーのこと。これのおかげでブレーキを操作した力を油圧に変換し、少ない力で大きな力を生みだすことができます。

- マニュアル

- マニュアル・トランスミッションの略で、更に略してMTと記載されることも。自動車などの変速機の一種。クラッチ操作を必要とする車両がMTになります。

- マフラー

- マフラーとは消音器のこと。サイレンサーとも呼ばれます。エンジンから排出されるガスは高温高圧で、そのまま大気中に放出すると急激に膨張して大きな排気音となります。この排気音を低下させるのがマフラーです。

み

- みきわめ

- 自動車教習所における教習において、教習効果の確認のことを言います。技能教習の最後(第一段階・第二段階、両方)に行います これに合格すると検定を受けることができます。

- 未公認教習所

- 公安委員会から認定を受けていない教習所です。未公認の教習所でいくら練習しても、卒業後運転免許試験場では技能のテスト(実地試験)が免除にならないので、合宿免許に参加する前には公認の教習所かどうかよく調べておく必要があります。

- ミッション

- ギアのことで、トランスミッション(変速装置)を略したもの。MT車の場合は手動で操作する必要がありますが、AT車の場合は車側で自動的にミッションを変更してくれます。

- ミッドエンジンリアドライブ

- 車体中央寄りに搭載されたエンジンで後輪を駆動して走行する方式です。

- ミニカー

- 道路交通法令において総排気量50cc以下もしくは定格出力0.6kW以下の原動機を有する普通自動車のこと。運転には普通自動車免許が必要になります。

- ミニバイク

- 概ね125cc以下の小さい排気量のオートバイの通称です。

- ミニバン

- エンジンを前部に設置してボンネットをもち、その分バンより車内スペースが小さくなったような車両のことです。

- ミラー

- 自動車でミラーというとバックミラーやドアミラーなどの安全確認に使用するもの全てを指す。運転前には必ず自分の身長等に合わせてミラーを調整しましょう。

む

- ムシ

- タイヤバルブの空気を漏れないようにしてるゴムの部分。ゴム製なので経年劣化してひび割れ、そこから空気が漏れることもあります。

- 無段変速機

- 無段階で連続的に自動変速するトランスミッションのことです。出力を非常に効率よく活用できるため通常のAT車と比較すると燃費が良い傾向にあります。その分機構は少し複雑化されていて、ATフルードと比較すると短いサイクルでCVTフルードの交換が必要になるなど、耐久性の面でATに一歩譲ります。

- 無免許運転

- 次の場合、無免許運転になります。?免許を受けないで運転?有効期間のすぎた免許証で運転?免許の取り消しを受けた後の運転?免許の停止、仮停止期間中の運転?試験合格者の免許証交付前の運転?免許外運転(普通免許で大型自動車を運転したり、第一種免許で第二種免許を必要とする自動車を運転したりすることなど)

め

- 迷走電流

- 迷走電流とは電気回路の外に漏れてしまった電流のこと。正常な電流の抵抗となってしまいます。

- メインジェット

- キャブレター内の気化器で主力となる真ちゅう製のノズル。燃料供給量を調整する部品で、マフラー変更などで燃料の濃さを大きく調整する必要がある場合、このメインジェットの番数(大きさ)を変更します。

- メーターバイザー

- スピードや回転数、燃料の残りなどを示す計器のこと全般を指す言葉です。

- メガネレンチ

- 棒の両端に丸い輪のような部分があり、その内側が六角もしくは十二角になっていて、その部分をボルトにはめ込んで使う工具のことです。強い力で締めたり緩めたりするのに適しており、自動車整備では必需品です。ラチェットのように固定される方向を選び、ボルトにはめたりはずしたりせずに作業できるものはギアレンチと呼ばれます。

- メットイン

- メットインとはヘルメットを収納するスペースのこと。スクータータイプの二輪車のシート下に設けられる事が多いです。ラゲッジと呼ばれることもあるようです。

- メッキ

- 金属などの材料の表面に、金属の薄い膜をつける表面処理。錆びやすい金属を保護する目的や、デザインの向上等を目的として施されることが多い。

- メンテナンスフリーバッテリー

- 密閉式バッテリーのことです。

も

- モータースポーツ

- 人間の筋肉以外の機械的なモーターやエンジンなどの原動機を使用して稼働する乗り物を用いて行われる競技のこと。

- モタード

- オンロードタイヤを履かせて、サスペンションなどもオンロード用に硬めに設定したオフロード用のオートバイのことです。

- モディファイ

- モディファイ(modify)とは、部分的に修正を加えて改良すること。中古車などを探している時に○○モディファイのように使われています。

- モトクロス

- モトクロッサーという競技用のオートバイを使い、ジャンプ台などアップダウンの激しいオフロードコースを走るレースのこと。

- モノコック

- 車のボディ構造の一つ。基本的に別体のフレームが無く、パネルを貼り合わせて作られた箱状のボディのこと。

- モノショック

- オートバイのサスペンションが一本だけのタイプのもの。オフロードモデルや、高性能なロードスポーツモデルに多く採用される傾向があります。モノサスとも呼ばれます。

や

- 焼き付き

- 冷却不良などで過度なオーバーヒートを起こし、それによって溶けた金属同士がくっつくこと。「エンジンが焼きついた」というと、エンジン内部が高温により溶け、溶けた金属が固着してしまい完全にエンジンが動かなくなった状態のこと。

ゆ

- 油圧

- 油圧とは、密閉状態で力をロスなく伝えることができる油の性質。またはその力そのもの。ブレーキ・パワーステアリング・油圧式クラッチなど、様々な場所で使用されています。

- ユーザー車検

- ユーザー車検とは、整備工場などに任せず、車の使用者自身が車検場に車を持ち込み、検査を受ける車検のこと。整備を依頼しないので車検費用をかなり安く抑えることが出来ます。ただし、土日祝日は検査が受けられず、整備も自分で行うことになるので、車の知識と時間のある人向きです。

- 優先道路

- 「優先道路」の標識のある道路や交差点の中まで中央線や車両通行帯が設けられている道路をいいます。交差する相手の道路に一時停止の標識があったとしても上記の定義にあてはまらない限り、優先道路にはなりません。

- 油膜

- 字のとおり油の膜のこと。エンジンやトランスミッション内部では常にこの油膜が金属同士が擦れ合うのを保護し、摩擦抵抗を減らしています。油膜が切れるとエンジン内部に傷が入ってしまい、エンジンにとって致命的なダメージとなってしまいます。

- 油面

- 水面と同じで、油の一番上の面のことです。

- 油冷

- 油冷とは、潤滑油を発熱部に循環・噴射して冷却にも用いる冷却方式。油で冷やすので油冷。空冷や水冷と比較すると滅多に見ない冷却機構です。

よ

- 幼児用補助装置

- チャイルドシートのこと、幼児が乗車する際に正しく使用しないと違反となりますので注意しましょう。

- 揚力

- 揚力とは、高速走行時、車体を浮き上がらせる方向にはたらく空気の力。飛行機等もこの揚力を利用して飛んでいます。車の場合は空気抵抗で浮き上がるのを防ぐ為、飛行機などのとは逆に車体を地面に押し付けるような空気の流れを求めてボディ等を設計するのが一般的です。

- ヨーイング

- ヨーイングとは、走行中の車が旋回(回転)しようとする挙動変化のこと。

- 予熱栓

- ディーゼルエンジンは自然着火であるため、寒い季節やエンジンが冷えている場合には、最初の始動が困難な場合があります。このようなときに燃焼室内の空気の温度を上げ始動を容易にする装置で、バッテリの電気を使って熱を発します。グロープラグともいいます。

- 四輪駆動

- 前後4輪のタイヤを駆動(動力で回す)して走る機構のことです。不整地を走ることに優れているため、もともと軍用車に使っていたシステム。常時4輪を駆動しているものをフルタイム4WDといい、必要な時に2輪駆動から4輪駆動に切り替えるタイプをパートタイム4WDといいます。

- 4輪車

- 4輪車とは普通自動車を始め、大型自動車・大型特殊自動車など、4輪の車輪をもつ自動車の総称。また、教習所においては「2輪車以外の自動車」という意味で使われることも多い。

ら

- ライダー

- 2輪車の運転手のことです。

- ライディングギア

- 2輪車を運転する際に身につけるヘルメット・グローブ・ブーツ・プロテクターなどの安全装備の総称です。

- ライディングポジション

- オートバイへの乗車姿勢のこと。車体を傾けてカーブする2輪車の場合、少し乗車姿勢や乗車位置を変えるだけで、カーブの特性が随分変わります。

- ラジアルタイヤ

- タイヤの土台になっているコード(丈夫な ヒモのようなもの)がタイヤの横から見ると放射状に配列されているところから「 ラジアル構造」と呼ばれています。さらに、タイヤが路面に接地する部分は ベルトと呼ばれる強力な補強帯で桶のタガのように強く締め付けてあるので高速で走っても遠心力によるタイヤの変形が少なく、ころがり抵抗が小さいといった特徴を備えています。

- ラジエター

- 人間が高温の熱を出すと歩くことも出来なくなるようにエンジンにも適温があります。ラジエターはエンジンを冷やすための冷却気でエンジンの前にあり、走行中風を受けることで中の水が冷える仕組みになっています。

- ラップ

- 周回コースなどで言う一周のことです。レースでよく使われるラップタイムとは一周するのに所用する時間のことを指します。

- ラムエア

- 走行する車の前面にかかる風圧によって押し込まれる空気のこと。エンジンの吸気系にこれを積極的に取り入れることにより、パワーアップを図ることができる。

- ラムエアインテーク

- ラムエアインテークとはラムエアをエンジンに取り込む入り口のこと。ラムエアを効率的に取り込むために車体の前面に設置されるのが一般的。

- ラリー

- ラリーとは、一般公道を閉鎖して行われるレースで、主に砂漠や雪山、市街地等を走るレースこと。

- ランオン

- エンジンキーを切ってもエンジンが停止せずにかかりっぱなしになる状態。ディー是リングともいいます。

- ランドマーク

- カーナビで走行中の目標物を地図上に現したもののことです。公共の建物とか、特に交差点周辺の建物が分かりやすく表示されています。

り

- リアエンジンリアドライブ

- 後輪軸より後ろ寄りに搭載されたエンジンで後輪を駆動して走行する方式です。

- リーク

- リークとは漏れるという意味。自動車関係では一般的に漏電している状態を「リークしている」といいます。

- リーンアウト

- 二輪車でカーブを曲がる時に、体を車体よりも外側に傾ける乗車姿勢。地面に足を設置させてのバランス確保が用意なため、Uターンなどの極低速時に用います。ただし、車体を大きく傾ける為、転倒しやすいといったデメリットがあります。

- リーンイン

- 二輪車でカーブを曲がる時に体を車体よりも内側に傾ける乗車姿勢。車体の傾きが比較的少なくて済むため安定性が高く、同じ傾きなら他の乗車姿勢より早い速度でカーブを曲がれるため、白バイなどはリーンインで曲がっています。

- リーンウィズ

- リーンウィズとは、二輪車でカーブを曲がる時に車体のに合わせて体を傾ける乗車姿勢。最も基本となる乗車姿勢で、教習中は主にリーンウィズで曲がります。

- リコール

- リコールとは、既に販売された車について、設計や製造における欠陥が見つかったとき、メーカーが公表し自主回収や対策部品への無償交換などを行う制度のことです。

- リザーブ

- 本来は予約・貯え・予備などという意味。転じて自動車用語では予備のガソリンタンクを指します。燃料系のついていない車種も多いオートバイでは現在でも多く利用されています。

- リターン式

- オートバイのシフトチェンジの方式の一つで、もっとも一般的なもの。踏込んでシフトダウン、上げてシフトアップするというもので、トップギアが一番上、ローギアが一番下で、それ以上に上げ下げしてもギアはかわりません。

- リターンライダー

- 一度はバイクを降りたものの、再びバイクに乗りはじめた人たちのこと。大型二輪免許が教習所で取れるようになったのをきっかけに、リターンライダーになる方が多いようです。

- リッターバイク

- 1000CC、つまり1リットルを超える排気量を持つオートバイのこと。運転にはAT車であっても大型二輪(MT)免許が必要になります。※大型二輪のAT限定は排気量650CCまでのAT車のみ運転できます。

- リトラクタブルライト

- 格納式のライトのことで、ライトを使わないときは車体に格納され、使用するときに車体から出てくるライトです。

- リバースステア

- 自動車が旋回する時、ハンドルの切れ角が一定であるにもかかわらず、速度が遅い時は車の回転半径がだんだん大きくなり、速度を早くすると回転半径がだんだん小さくなる現象。

- リフレクター

- リフレクターとは、反射板のこと。ただの反射板と侮ってはいけません。保安基準では車体後部への装着が義務づけられており、反射板の無い車両は車検に合格しません。

- リミッター

- スピードやエンジンの回転数などが許容量を超えないように抑制する装置、またはその機構のことです。

- リム

- リムとは、ホイール外縁の、タイヤを抑えてはずれないようにしている部分です。

- リレー

- 継電器のこと、電気的信号によって電気回路を開閉する装置です。

る

- 累積点数

- 点数制度において、過去3年以内の交通違反行為のそれぞれに定められている処分点数の合計のこと。

- ルーフ

- 車の屋根部分のこと。

- ルーブ

- 潤滑油のこと。代表的なものとしてはオートバイ用のチェーンルーブなど。

- ルブ

- 潤滑油のこと。代表的なものとしてはオートバイ用のチェーンルブなど。

れ

- 冷間

- タイヤやエンジン、オイルなどが走行によって熱くなっておらず、冷えている状態のことです。

- 冷却水

- 冷却水とはエンジン等を冷やすために使われている液体の総称。冷却水と言ってもただの水ではなく、防錆、不凍効果を持った専用の液体です。

- レギュレーション

- 規則のことで、モータースポーツでよく使われる言葉です。参加車両や走行方法など、安全で公平な競技ができるよう厳しく決められています。

- レギュレーター

- 電気の電圧などを適正値に保つ装置。破損するとバッテリーに充電できなくなるなどのトラブルが発生します。

- レストア

- そのままでは動かすことができない錆の固まりのような不動車を復活させる場合に必要な作業のこと。専門的な知識と多くの時間が必要ですが、レストア自体を趣味として乗車している時間よりも車を弄っている時間の方が長い、という方も多いようです。

- レッドゾーン

- タコメーターの赤く表示された部分。これ以上回転数を上げるとエンジンが損傷・破壊する可能性があることを警告しています。

- レブリミッター

- 規定回転数を超えてエンジンが回転しないように制限する装置。

- レブリミット

- エンジンの上限回転数のこと。これ以上の回転数をレッドゾーンと言います。

ろ

- ローター

- ディスクブレーキのホイール側に取り付けられた金属性のディスク。ディスクブレーキの場合、ローターにブレーキパッドを押しつけてその摩擦抵抗で止まります。

- ロービーム

- 下向きのヘッドライトのこと。40m先まで照らすように調節されています。勝手に60mにしたりすることはできません。車検に通らなくなります。

- ロール

- 旋回中の車体が外側に傾くことです。

- 路肩

- 道路の主要構造部を保護したり、車道の効用を保つために、車道や歩道などに接続して設けられている道路の端の部分のことです。

- 路側帯

- 歩行者の通行のためや、車道の効用を保つため、歩道の無い道路に白線によって区分された道路の端の帯状の部分をいいます。

- ロッカーアーム

- SOHCでカムシャフトの動きを吸排気バルブに伝えてバルブ開閉を行うアームのことです。

- ロックナット

- ゆるみ止めのワッシャがついたナットのことです。

- ロングライフクーラント

- エンジン冷却水のこと。錆や凍結を防止する成分が入っており、一般に緑か赤い色をしています。

- 路面電車

- 道路に敷かれたレールによって運転する車(電車)のことです。

わ

- ワークス

- 自動車メーカーが直轄しているレースチームのことです。

- ワイパー

- 窓ガラスの雨を拭き取るための装置のことです。

- ワインディング

- 曲がりくねった、という意味で、沢山のカーブが連続する道のことです。

- ワッシャ

- ボルトやナットをはめるときに、間にはさむドーナツ形の部品です。

九州でオススメの合宿免許

最短で安い合宿免許をご紹介。九州地方で最も価格設定が安い、福岡からの交通費の支給、さらに口コミなどによる信頼できる環境設備といったポイントにフォーカスした自動車学校をピックアップしました。料金を抑えながら運転免許を取得したい方に人気の自動車学校です!

※表示価格は時期により変動する場合があります。詳細は各校にお問い合わせください。